1 Positionnements

« Il y a partout

des forces qui constituent

des microcerveaux. »

(Deleuze & Guattari, 2005, p. 200)

« Le numérique est donc

à la fois ce qui est

autour de nous,

entre nous,

en nous »

(B. Bachimont, 2020)

Où suis-je ? Quels sont les textes fondateurs, les cadres épistémologiques, les influences et leurs ramifications qui constituent aujourd’hui mon milieu de connaissances et dans lesquels évolue ma pensée ?

Pour répondre à ces questions, nous explorerons les auteurs qui m’ont influencé, les paysages scientifiques que j’ai parcourus et qui m’ont amené à découvrir et cultiver mon écosystème de connaissances. Ce chapitre présente mon point de vue sur cet écosystème, c’est à dire d’où je le regarde, avec quel niveau de précisions et pour en dire quoi. Nous donnerons une représentation de ce que je discerne dans la noosphère (Chardin & Tardivel, 1997; Morin, 1981) et comment j’y agis. Ce milieu de connaissances est composé par les documents que j’ai consultés au fil des années, mais aussi par les personnes avec lesquelles les échanges intellectuels m’ont ouvert à de nouveaux espaces de connaissances. Le troisième élément qui compose cet environnement est constitué par les concepts qui ont émergé de mes expériences. Le quatrième élément est l’ensemble des rapports que je compose avec les documents, les personnes et les concepts.

Dans cette partie nous détaillerons notre parcours intellectuel depuis notre entrée à l’université jusqu’à notre thèse. Puis, nous exposerons notre méthode pour créer un écosystème de connaissances à partir duquel nous montrerons quelles sont nos positions dans le domaine des sciences humaines et plus spécifiquement en science de l’information et de la communication en utilisant les principes de cartographie des connaissances que nous détaillerons plus loin Chapter 3.

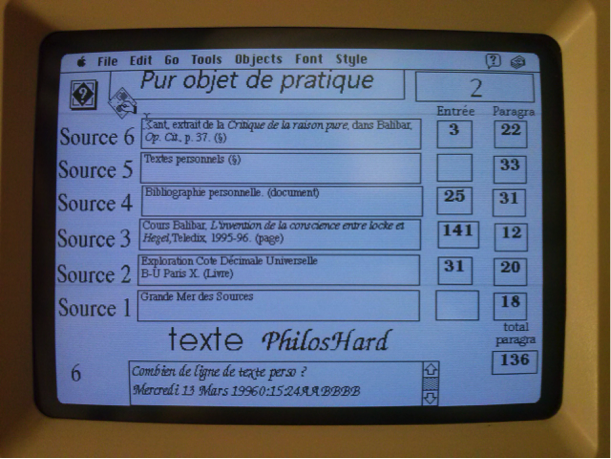

2 Parcours initiaux

1De l’histoire de l’art aux sciences de l’information et de la communication mon parcours intellectuel m’a donné tout d’abord la chance de découvrir l’art et d’apprendre à voir par la pratique intensive des œuvres et leurs analyses complexes. Plus particulièrement, lors de mes recherches en maîtrise d’histoire de l’art sur la gravure au XVIIIe siècle j’ai analysé à travers une exploration des catalogues de ventes, comment un des premiers réseaux de diffusion à grande échelle des images contribuait à l’histoire du goût. Ce premier travail de recherche m’a sensibilisé à l’importance des bases de données documentaires pour les recherches et aux outils nécessaires pour les exploiter efficacement. Sans le savoir à l’époque, je commençais mon exploration des humanités numériques que je continuais dans mon travail de DEA sur l’influence de John Cage en menant une première expérimentation sur la cartographie des affinités (Rodighiero, 2021). Cette recherche m’a fait découvrir quatre notions fondamentales des théories du chaos : les catastrophes (Thom, 1975), les objets fractals de Mandelbrot, les attracteurs étranges selon Ruelle et les structures dissipatives selon Prigogine (Gleick, 1999). Surtout, j’ai compris les rapports intimes entre ces notions et les sciences humaines à travers mes lectures simultanées de (Deleuze, 1988; Foucault, 1990; Guattari, 1992) et comment ces phénomènes relèvent de la complexité (Morin, 1981, 1985, 1992, 1995, 2001, 2006). De cette période datent mes premières rencontres intellectuelles d’importances au centre Thomas More du couvent de la Tourette (Cavalin, 2017) où j’ai eu la chance de discuter avec Michel Serres, Regis Debray, Michel Pastoureau, Pascal Ory et les frères dominicains… C’est à cette période aussi que je mène mes premières expériences de générations hypertextuelles avec le logiciel Hypercard2 et que je découvre comment le chaos informatique est utile aux sciences humaines en ayant l’intuition d’une machine à stimuler les connaissances par une mise en situation synesthésique Figure 2.1…

Curieux d’explorer plus précisément cette intuition, je me lance dans une thèse grâce à ma rencontre avec Jean-Pierre Balpe et Imad Saleh qui m’encouragent à travailler sur la conception d’agents autonomes pour générer des hypertextes adaptatifs. Trop autonome, je ne réalise pas à l’époque l’importance de travailler collectivement dans un laboratoire de recherche, je pars en voyage et mène mes recherches de manière solitaire jusqu’à ce que dix ans plus tard je retrouve Jean-Pierre et Imad. Fort de nouvelles expériences comme consultant spécialiste en système d’information et en développement Web (cf. Carrière privée), je reviens à l’université pour cette fois participer activement à la vie du laboratoire Paragraphe, tout d’abord comme conférencier puis chargé de cours et professeur contractuel. L’opportunité d’un contrat doctoral me permet de mener à bien une thèse sous la direction d’Imad Saleh et de m’inscrire pleinement dans une carrière universitaire que je mène comme Maître de conférence en science de l’information et de la communication depuis 2013.

L’atmosphère très fertile au sein du laboratoire Paragraphe et les relations intenses que ce laboratoire entretient avec la communauté des sciences de l’information et de la communication, a stimulé l’engagement de mes recherches dans de multiples collaborations en France et à l’étranger Figure 3.4. Celles-ci m’ont permis de découvrir des milieux et des pratiques très diverses, par exemple en collaborant avec des institutions prestigieuses comme la Bibliothèque Nationale de France, les Archives Nationales ou l’INA, avec des programmes de recherche ANR comme Biolographes ou Aliento, avec des projets de recherches internationaux comme Arcanes, avec des groupes de recherches comme GENIC ou MANEP, avec des enjeux sociétaux importants comme celui de l’accessibilité, de l’écologie ou de l’éthique.

La participation dès l’origine à trois Projets d’Investissement d’Avenir (PIA) que sont le laboratoire d’excellence H2H, l’IDEFI CréaTIC et l’EUR ArTec, m’a donné la chance de découvrir des projets importants tout à la fois en termes de gouvernance de la recherche que des possibilités d’expérimentation. De même, mon implication dans les instances de l’Université Paris 8 en tant que membre du Conseil Documentaire du SCD, du conseil pédagogique de l’UFR STN et de la commission de spécialistes en Science de l’Information et de la Communication, me donne une bonne connaissance des rouages nécessaires et des difficultés qu’il faut surmonter pour que les activités de recherche et la vie des institutions se développent.

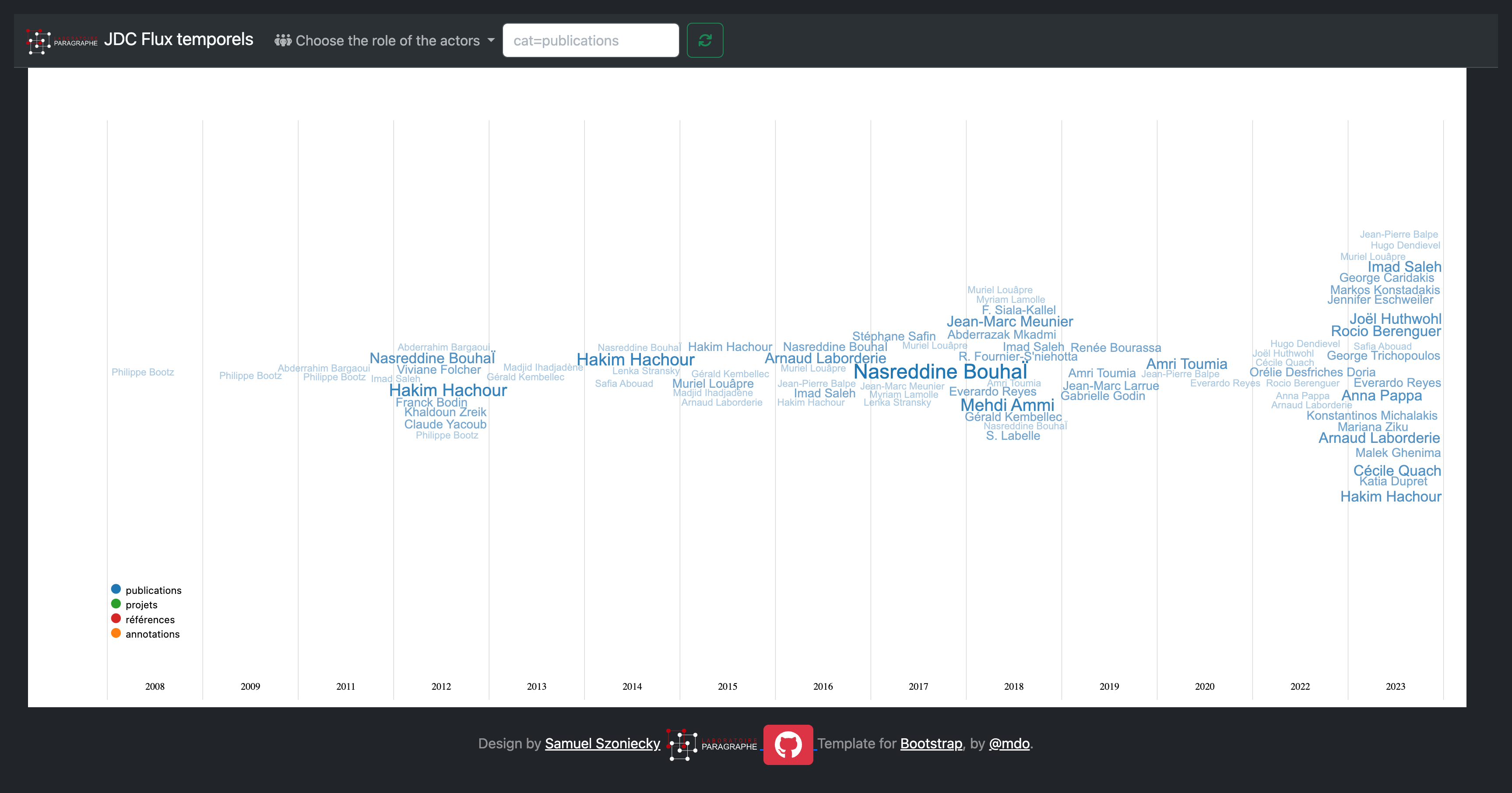

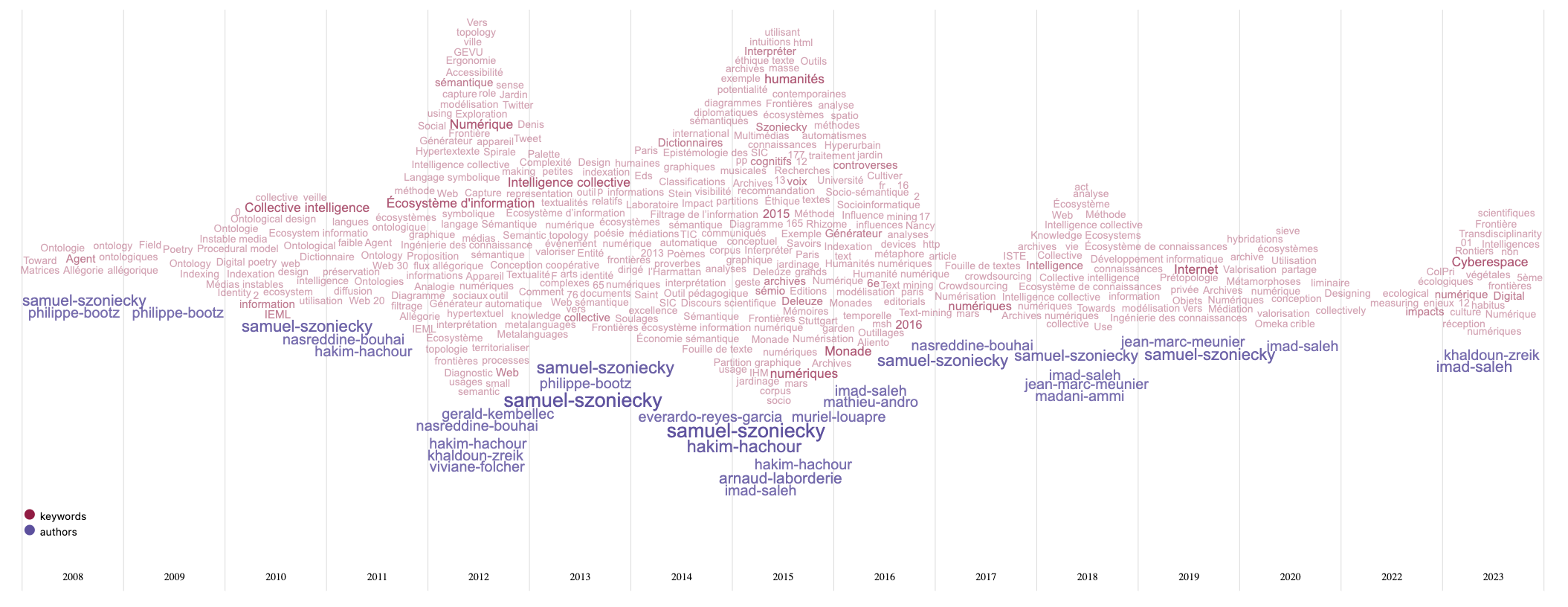

Grâce à ces activités, j’ai eu la chance de dialoguer avec de très nombreux chercheurs dont la liste complète serait trop longue à faire figurer ici, mais que je remercie vivement pour ces conversations où l’échange de points de vue parfois très différents donne à la recherche un goût à la fois subtil, surprenant et aventureux. Une première vision de ces relations est visible dans le diagramme ci-dessous Figure 2.2 qui montre l’évolution de mes productions scientifiques déposées dans HAL suivant deux catégories : celle des mot-clés utilisés pour décrire ces dépôts et celle des collaborateurs ayant participé à la production :

On le voit, l’essentiel des productions se fait avec des collègues du Laboratoire Paragraphe notamment à cause des proximités géographiques, mais aussi grâce aux affinités intellectuelles et aux perspectives communes. Toutefois, ce graphique est l’arbre qui cache une forêt beaucoup plus dense, car il ne montre pas les relations que j’entretiens avec les collègues avec qui je partage des évènements scientifiques. De même concernant l’évolution des concepts en lien avec mes productions qui dans ce diagramme ne présente qu’une toute petite partie du paysage sémantique que j’explore. Je vous propose d’approfondir cette exploration en explicitant mon parcours à travers quelques exemples de publications puis en analysant mon écosystème de connaissances.

3 Mon parcours en Sciences de l’information et de la communication

Les sciences de l’information et de la communication ont pour but entre autres de concevoir, expérimenter et critiquer des modèles conceptuels permettant de quantifier l’information et de qualifier la communication. Ce double aspect des SIC est sans doute caricatural, mais il pose à mon sens les deux pôles entre lesquels cette discipline est en tension. D’un côté nous avons dans la continuation de Shannon, Weaver et des technologies de l’information, une recherche sur les moyens de modéliser l’information pour fournir la matière nécessaire au développement de technologies stables. De l’autre côté, en relation avec les sciences humaines, nous avons dans la continuation des études en communication, une recherche sur l’analyse des pratiques d’échanges. Nous développons ces deux pôles des SIC dans nos enseignements et dans nos recherches.

Mon travail de thèse a été l’occasion de théoriser mes intuitions sur l’utilité de l’informatique et des langages formels pour le travail collectif en sciences humaines et plus spécifiquement dans les sciences de l’information et de la communication. À partir de cette thèse, des ouvrages et des articles qui ont suivi, j’ai élaboré une méthode générique pour la modélisation ontoéthique des écosystèmes de connaissances. Cette méthode s’articule autour d’un modèle organisant quatre dimensions quatre dimensions existentielles :

matérielles Section 3.3,

sociales Section 3.5,

conceptuelles Section 3.4

rapports Section 3.6.

L’objectif est d’utiliser ce modèle pour analyser des « manières d’être » dans un espace-temps spécifique ou pour dire autrement de décrire un point de vue spécifique et ces évolutions dans un écosystème de connaissances.

Cette méthode de modélisation et d’analyse de l’information et de la communication est mise en pratique dans des cours et des projets de recherche. Les objectifs pédagogiques principaux de ces cours sont :

comprendre les principes de complexité,

abandonner la démarche d’exhaustivité au profit des choix nécessaires à la problématisation,

dépasser la difficulté de choisir le statut de l’information,

respecter des contraintes formelles par souci d’interopérabilité.

Plusieurs projets de recherche m’ont permis d’expérimenter cette méthode pour laquelle j’ai conçu et développé des prototypes informatiques spécifiques. Ces expériences me sont très utiles pour évaluer en quoi la méthode est générique, compréhensible et utilisable (cf. CV Conception et développement d’outils).

De ces expérimentations un programme de recherche se dégage qui vise plusieurs objectifs.

Premièrement, diffuser le modèle ontoéthique en publiant des recueils de diagrammes composés dans les cours et les projets de recherche. Parallèlement, les applications développées pour la modélisation seront documentées et le code mit à disposition de la communauté des chercheurs et des développeurs. Le modèle sera aussi diffusé dans un séminaire de recherche sur la modélisation des connaissances en sciences humaines, ouvert aux chercheurs réalisant un corpus numérique et désirant employer des méthodes d’Humanités Numériques innovantes. L’objectif est d’accompagner les chercheurs pour modéliser des recherches en humanités numériques en diffusant de bonnes pratiques et des outils efficaces.

Deuxièmement, développer des technologies intellectives pour cartographier les connaissances en concevant des interfaces simples et modulaires pour :

calculer la complexité des points de vue,

cartographier le flux d’information et de communication,

modéliser graphiquement une existence informationnelle dans un écosystème de connaissances,

stimuler des explorations cognitives en générant des frayages intellectuels,

recommander des conversations créatrices.

Pour illustrer cette démarche nous présentons ci-dessous un résumé des publications et des projets qui nous semblent les plus représentatifs de notre parcours.

3.1 Publications

3.1.1 Écosystème de connaissances, méthode de modélisation et d’analyse de l’information et de la communication

À destination des étudiants de Master, cet ouvrage (Szoniecky, 2017) présente les principes de base de la méthode que j’ai conçue pour modéliser et analyser l’information et la communication. J’y présente dans une première partie l’intérêt de concevoir l’information et la communication en tant qu’écosystème et les principes fondamentaux de modélisation qu’on en déduit. La deuxième partie est une mise en pratique des principes théorique à travers des exemples concrets d’usages de la méthode.

Cette ouvrage a été traduit en anglais pour une meilleur diffusion à l’international (Szoniecky, 2018).

3.1.2 Métamorphoses et hybridations d’une archive numérique pour sa valorisation: Vers des écosystèmes de connaissances

Cet article (Szoniecky, 2019) présente un projet de recherche mené dans le cadre d’un atelier laboratoire CreaTIC pour expérimenter le développement d’une intelligence collective entre les étudiants de l’université Paris 8 et les millions de documents conservés dans les bâtiments des Archives Nationales. L’article montre comment décrire un processus de numérisation en termes de métamorphose et d’hybridation d’un écosystème de connaissance. Il présente des outils pour un « culture intensif » de l’information et un prototype développé dans le cadre de ce projet pour « le jardinage collectif des connaissances ».

3.1.3 Espace liminaire de l’authenticité : Une démarche d’humanités numériques

L’activité automatisée de production de faux, telles que les fake news et le deepfake, engendre des répercussions dans l’espace social tangible et concernent les relations de confiance que nous construisons quotidiennement avec l’information qui nous parvient. Cet article (Bourassa, Larrue, Godin, & Szoniecky, 2019) traite de la transformation de l’espace de médiation et cherche à comprendre la redéfinition actuelle et future des notions d’authenticité et d’autorité liées à l’accord de la légitimité. Il porte aussi sur le dialogue performatif des données et des actions collectives d’utilisateurs.

3.1.4 Knowledge Design in the Internet of Things : Blockchain and Connected Refrigerator

Ce travail en lien avec les recherches de doctorat d’Amri Toumia montre que l’Internet des objets fait partie de notre vie quotidienne, mais que de nombreux utilisateurs ne comprennent pas les relations de ces objets avec les réseaux numériques ni les données qui transitent à partir des usages qu’ils en font. Dans cet article (Szoniecky & Toumia, 2019), nous supposons que les représentations dynamiques et interactives du pouvoir d’action des utilisateurs et des objets sont des moyens de mieux comprendre de quoi ces dispositifs sont capables. Pour ce faire, nous concevons une conception sécurisée et respectueuse de la vie privée des connaissances dans l’environnement des objets connectés. Nous analysons l’exemple d’un réfrigérateur connecté pour comprendre comment utiliser la Blockchain et développer des Innovations Sociales Numériques.

3.1.5 Conception d’un crible pour mesurer collectivement les impacts écologiques de l’activité

Cet article (Szoniecky, 2020) présente une méthode pour concevoir un dispositif générique de métrologie citoyenne que nous appelons crible et dont nous étudions la conception dans le contexte de l’écologie de l’activité, plus précisément dans l’exemple de la consommation d’avocat. Cette conception s’appuie sur une modélisation éthique de l’activité faisant référence à [Guattari (1989); Deleuze (1988); µ, Edeline, & Klinkenberg (2015); Citton (2008a)](Berque, 2009; Descola, 2005) et s’appuyant sur les exigences qu’une telle démarche implique pour la gestion des données. Le crible en tant qu’interface entre objectivité et subjectivité offre une analogie opératoire pour explorer les conséquences de l’activité à partir d’un modèle simple d’écriture et de lecture basée sur la formule logique sujet – objet - prédicat contrainte par l’ontologie éthique : physicalités, acteurs, concepts, rapports.

3.2 Projets de recherche

3.2.1 Projet LITTE_BOT

Le projet LITTE_BOT (Pappa et al., 2023; Quach et al., 2022) consiste en la création d’un chatbot théâtral incarnant Dom Juan à l’occasion du 400e anniversaire de la naissance de Molière, présenté pour l’exposition “Molière, le jeu du vrai et du faux” que lui ont consacrée la BNF et la Comédie Française. fin 2022. À l’origine de ce projet, Rocio Berenguer, une dramaturge, s’est rapprochée de la BNF pour récupérer un corpus pour créer un chatbot littéraire. Le projet Gallica Studio, aujourd’hui terminé, encourageait la réutilisation des contenus de Gallica, dont la plupart sont dans le domaine public, tout en invitant à l’expérimentation de nouveaux usages rendus possibles par les technologies émergentes. En l’occurrence, explorer la médiation vocale rendue possible par les chatbots et expliquer cette technologie au grand public. En collaboration avec Anna Pappa, nous avons apporté notre expertise scientifique pour faire du chatbot une réalité, dans le cadre d’un appel à projets de l’EUR ArTec.

L’objectif était de créer un chatbot ouvert capable d’incarner le Dom Juan de Molière. Le défi technique était de créer une base de données suffisamment grande pour entraîner le modèle de langage séquence à séquence. Les modèles linguistiques actuels sont formés avec des corpus contemporains. Pour notre projet, nous devions construire de toutes pièces une base de données qui permettrait à une intelligence artificielle d’imiter le Dom Juan de Molière, de parler le français du XVIIe siècle et de comprendre le français actuel parlé par son interlocuteur.

La base de données pour la formation du chatbot est non seulement indispensable, mais aussi la partie la plus importante de ce projet. Dans un premier temps, j’ai travaillé sur l’analyse sémantique du corpus Molière disponible sur Gallica grâce à un précédent partenariat de recherche entre la BNF et le laboratoire OBVIL de la Sorbonne. La mise à disposition de ce corpus des textes de Molière dans un format manipulable par des machines (https://obvil.sorbonne-universite.fr/corpus/moliere/moliere) permets d’envisager de multiples réutilisations de ces textes pour des usages innovants.

Pour ce projet nous avons analysé la structure du corpus (pièces de théâtre, actes, scènes, répliques, phrases, mots-clés) pour créer des éléments dans une base de données Omeka S correspondants à chacune de ces structures et à leurs relations. Pour ce faire, nous avons développé un module générique 3 d’importation des pages HTML qui à partir d’un fichier de configuration4 sélectionne les éléments de la page et les enregistre dans la base Omeka S en détaillant leurs relations. Nous avons importé toutes 5 pour obtenir une base de plus de 100 000 items. Ce travail d’hypertextualisation permet d’explorer la base de données et d’enrichir les éléments qui la composent et dont voici la représentation :

Nous souhaitions travailler précisément les répliques du théâtre de Molière afin de les rendre génératives en suivant le modèle des générateurs de Jean Pierre Balpe et ainsi disposer d’un générateur automatique de répliques de Molière pouvant servir à l’entraînement du chatbot. Malheureusement, nous n’avons pas trouvé les ressources nécessaires pour faire ce travail en détail. Nous avons privilégié une approche plus rapide en indexant manuellement les répliques selon des étiquettes correspondant au scénario suivi par le chatbot. En réalité, LITTE_BOT combine deux chatbots : un chatbot ouvert basé sur le modèle Seq2Seq et un chatbot scénarisé, aux lignes indexées.

Cette pratique de la scénarisation des chabots reste aujourd’hui la plus répandue, car elle permet de maîtriser précisément le processus de dialogue entre les utilisateurs et les bots. Comme le confirment les indexations manuelles par microtâches faites pour rendre ChatGPT opérationnel ou le chatbot Chomsky VS Chomsky (Rodriguez, 2023)

3.2.2 Projet CoCult

Ce projet réalisé dans le cadre de l’Université Européenne EURUA s’est déroulé entre septembre 2022 et juin 20023 en collaboration avec une équipe de l’Université de Roskilde (Danemark) coordonnée par Katia Dupret, une équipe de l’université de la mer Égée coordonnée par George Caridakis, une équipe du CNIS (Centre Numérique d’Innovation Sociale) sous la responsabilité de Chloé Lemeunier et une équipe du laboratoire Paragraphe composée d’Everardo Reyes et moi même.

Les problématiques de ce projet sont fondées sur les questions socioculturelles critiques liées à la migration et l’insécurité économique à laquelle sont confrontés les centres-villes contemporains, exprimée à travers manifestations de crise stupéfiantes. Cela a entraîné de graves perturbations dans le fonctionnement de la société se traduisant par de nombreux impacts humains, économiques et culturels pertes et impacts, liés à des domaines tels que la gestion des risques de catastrophe et réponse à la crise.

Le nord de Paris (localisation de l’université Paris 8) et la mer Égée (en particulier Mytilène, siège du Département d’informatique culturelle) présentent des populations multiculturelles. La population locale du nord de Paris est enrichie par de multiples communautés qui partagent des points communs culturels, tandis que les îles de la mer Égée ont accueilli d’importants groupes d’immigrants ces dernières années. Même si ces groupes de population ont souvent des opportunités limitées dans des domaines tels que l’éducation, le travail et la santé, les efforts des gouvernements et des ONG ont amélioré leur inclusion dans ces domaines critiques. Mais d’autres domaines, comme patrimoine culturel, ne sont souvent pas abordés en première ligne lorsqu’il s’agit de traiter facteurs socio-économiques défavorables. Les deux départements de l’alliance entretiennent des liens étroits avec le patrimoine culturel et croient qu’il existe un potentiel inexploité pour promouvoir l’accès à la diversité culturelle et s’appuyer sur la résilience culturelle. Le patrimoine culturel est pour nous une valeur qui peut contribuer à enrichir le capital social et à créer un sentiment d’appartenance individuelle et collective, qui contribue à maintenir la cohésion sociale et territoriale. Ainsi, le patrimoine culturel peut jouer un rôle important en tant qu’élément décisif des stratégies de développement dans des domaines socialement critiques et des groupes ayant des opportunités limitées ne devraient pas être exclu. En outre, l’innovation est considérée comme le premier domaine concernant l’effet d’entraînement de la culture et de la participation culturelle, alimenté par de fortes incitations sociales des communautés participantes. Partant de ces prémisses, l’objet du projet Communautés de Communs Culturels de Paris et Mytilène.

Le projet CoCult consiste à identifier les voies et méthodes afin de mieux comprendre les pratiques culturelles de ces communautés de pratique et de leurs membres. L’objectif est d’étudier les manières possibles par lesquelles les groupes culturels pourraient enrichir leur expérience locale, mais documentent également leurs propres traits et expressions culturels via des actions participatives. Durant la courte période de ce projet, nous avons réalisé une approche préliminaire de la principale question de recherche sur l’étude du patrimoine culturel à travers la pratique des médias numériques des minorités et des communautés. Les partenaires collaborateurs, ainsi que la participation des acteurs locaux Les ONG et autres partis prenants externes identifient les méthodologies en ce qui concerne :

les opportunités culturelles offertes aux populations qui ne connaissent pas la situation locale, mais résidant dans la région

la participation collaborative de ces populations par des techniques de crowdsourcing

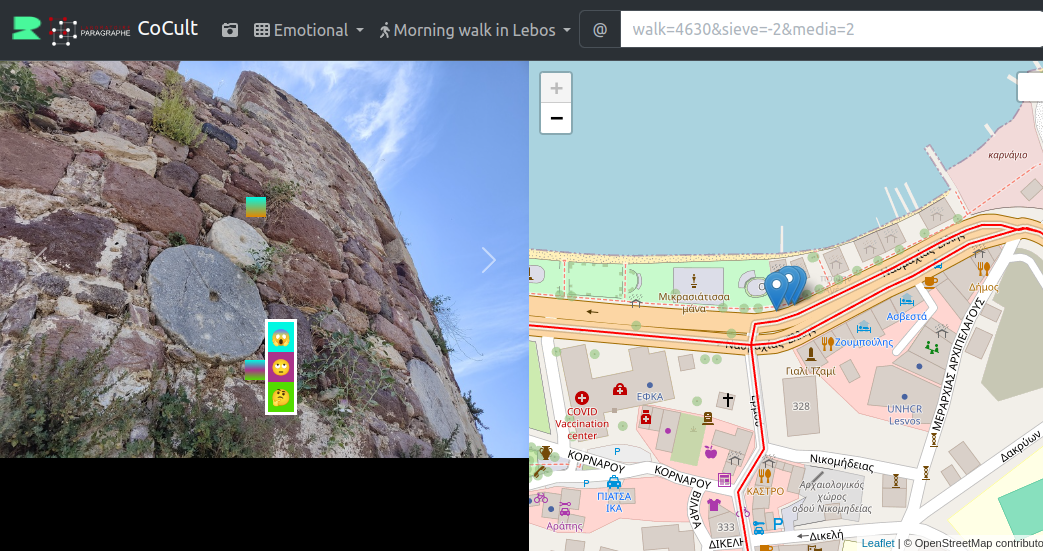

Nous avons par exemple étudié le partage des points de vue des immigrants et des photos liées à des objets du patrimoine culturel. Pour ce faire nous avons expérimenté deux outils PhotoMap6 et HistoryPin7. Les tests que nous avons réalisés avec ses deux outils nous ont incités à concevoir des dispositifs numériques plus adaptés au partage de points de vue sur le patrimoine d’un territoire. Nous avons également abordé l’importance d’utiliser un environnement open source dédié aux Linked Open Data. Après les ateliers, nous avons commencé à réfléchir à de tels outils et nous avons développé un prototype avec des technologies basées sur le Web et le système de gestion de contenus Omeka S comme principal point de stockage de données8.

La figure ci-dessus Figure 3.1 présente une interface utilisateur en cours de réalisation pour témoigner en temps réel d’une expérience culturelle à partir de photographie que l’on annote avec un crible conceptuel Section 3.7. La partie droite montre ou se situe la photographie sur la carte. Sur le côté gauche, des annotations basées sur une liste prédéfinie de sentiments sont placées sur la photographie.

3.2.3 Projet Polemika9

Polemika a été financé par les Trophées franciliens de l’innovation numérique dans le supérieur (Trophées EdTech) et l’EUR ArTeC (École Universitaire de Recherche). Ce projet visait à développer un générateur automatique d’arguments pour l’éducation à l’esprit critique. S’appuyant sur des travaux menés au laboratoire Paragraphe (Balpe, 2002; Szoniecky, Balpe, & Reyes, n.d.; Szoniecky, Hachour, & Bouhai, 2012) sur un générateur automatique de texte, nous disposions d’une infrastructure préexistante, pour la génération automatique de structures textuelles. Partant du constat de la généralisation du phénomène des fake news, et dans le contexte numérique Polemika vise à générer des contre-arguments, mais aussi de l’absurde, des caricatures, des exagérations, voire des fake news, afin de travailler les compétences d’esprit critique par la pratique, de manière ludique et interactive. Une des hypothèses consiste à observer si à travers la répétition de la mise en œuvre d’opérations de prise de distance, de prise de recul lors de la confrontation itérative à des énoncés plausibles, mais faux, ou à des énoncés absurdes ou caricaturaux, générés par Polemika, on parviendrait à augmenter la qualité des critiques réalisées sur les énoncés, mais également à diminuer l’impact émotionnel, à travers un processus « d’habituation » et d’éducation, qui vise à porter les publics à aller vérifier l’information plutôt que de commencer par réagir émotionnellement.

Ce projet est à la croisée interdisciplinaire de plusieurs champs de recherche et d’expertises : pédagogie et sciences de l’éducation, psychologie, informatique et sciences de l’information. Nous l’avons donc mené avec des chercheurs de ces différentes spécialités, mais le fondement disciplinaire s’inscrit en SIC notamment parce que les travaux sur l’EMI, l’Information Literacy et l’esprit critique sont bien ancrés en SIC. Parmi les dispositifs d’éducation à la pensée critique, les jeux sérieux tiennent une place particulière du fait de la possibilité de toucher un nombre important d’individus et grâce à la dimension ludique de les fidéliser et ainsi d’engager les participants dans l’acquisition de compétences approfondies. On peut distinguer deux grandes approches. La première consiste à confronter les participants à des fake news en leur apprenant à identifier les critères pertinents de détection des fake news en évaluant notamment la source et la cohérence du contenu. Ce type d’approche s’avère insuffisant, car (1) la répétition de fake news favorise un sentiment de familiarité qui à son tour augmente la crédibilité; (2) les corrections sont souvent inefficaces, car les gens continuent à se fier à leur première évaluation notamment parce que le registre de la contre argumentation n’est pas le même que celui sur lequel la conviction a été construite. La seconde approche s’appuie sur l’analogie biologique de “l’inoculation”. Elle consiste à enseigner aux participants à faire des fake news pour renforcer la résilience face à celles-ci. Par exemple, le jeu FakeYou entraîne les joueurs à générer leurs propres faux titres et ainsi les familiariser avec les procédés de formulation de fake news convaincante. Leurs résultats montrent une diminution de la sensibilité (habituation) aux fake news, mais montrent également que les utilisateurs privilégient des procédés spécifiques pour générer des fausses nouvelles. De notre point de vue, ce n’est pas la création, mais la plus grande implication des sujets qui explique la diminution de la sensibilité aux fake news. Notre proposition est à mi-chemin de ces deux approches. Il ne s’agit cependant pas d’une simple exposition à des fake news puisque dans ce projet les joueurs pourront “dialoguer” avec le dispositif, lequel pourra jouer sur les niveaux émotionnels et les mondes sociaux développés. Nous avons mené à bien ce qui pouvait l’être dans les conditions du Covid. Tout le volet expérimental en présentiel et événementiel a dû être annulé.

3.2.3.1 Prototypes réalisés pour Polemika

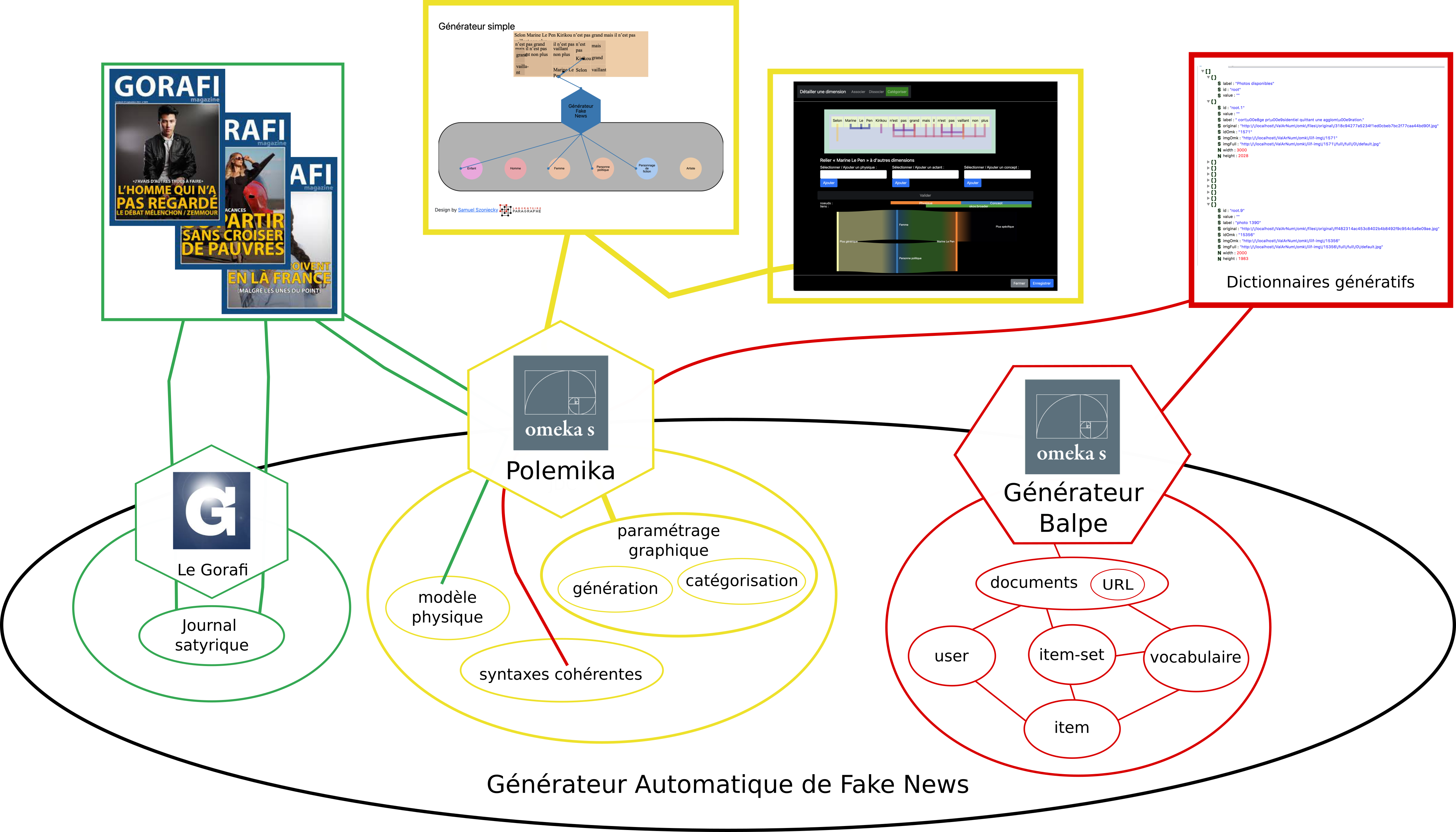

Dans le cadre de ce projet, nous avons conçu et développé plusieurs prototypes afin d’expérimenter nos hypothèses. Le diagramme ci-dessous Figure 3.2 montre l’écosystème de connaissances que nous avons conçu pour le développement de ces prototypes.

Ce diagramme présente les flux d’infomations entre les trois actants logiciels (Gorafi, Omeka S Polemika, Omeka S Générateur Balpe) , les interfaces que ces actants proposent (rectangles dans la partie supérieure) et les concepts (bulles dans la partie inférieur) qui les caractérisent. Pour une explication plus détaillée de cette méthode de cartographie cf. Chapter 3.

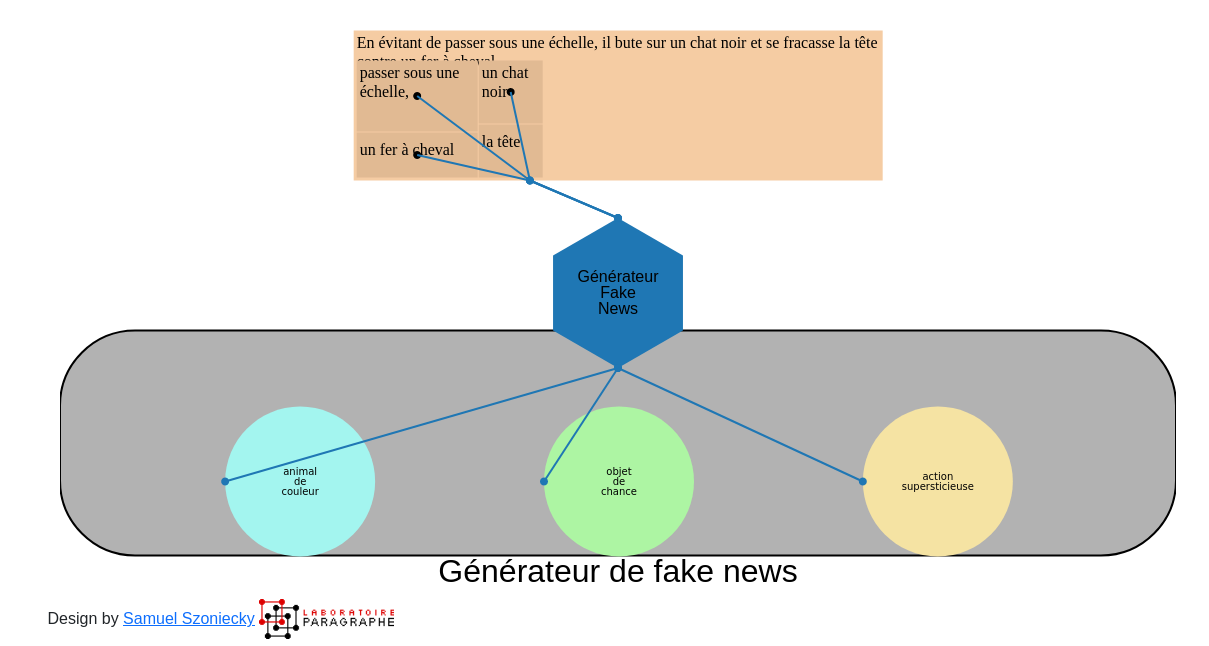

3.2.3.1.1 Générateur automatique de texte

Sur la base des travaux menés avec Jean-Pierre Balpe sur les générateurs automatiques de texte, nous avons développé une nouvelle version du générateur qui utilise Omeka S comme système de gestion des données en intégrant l’interopérabilité sémantique du Linked Open Data (LOD) et des modules spécifiques pour la manipulation et le paramétrage des algorithmes génératifs.

3.2.3.1.1.1 Première version : GenLOD

Cette première version reprend intégralement les principes des générateurs balpiens notamment les dictionnaires de concepts (494838 items) et les algorithmes de cohérence des syntaxes. Cette version a été développée sous la forme d’un module Omeka S en collaboration avec Daniel Berthereau. Les données disponibles sont consultables ici : https://jardindesconnaissances.univ-paris8.fr/genlod/omk/s/donnees-disponibles/item . Le code source est accessible ici : https://github.com/samszo/omeka-s-module-generateur .

Outre les générateurs balpiens, GenLOD met à disposition de nouveaux types de générateurs.

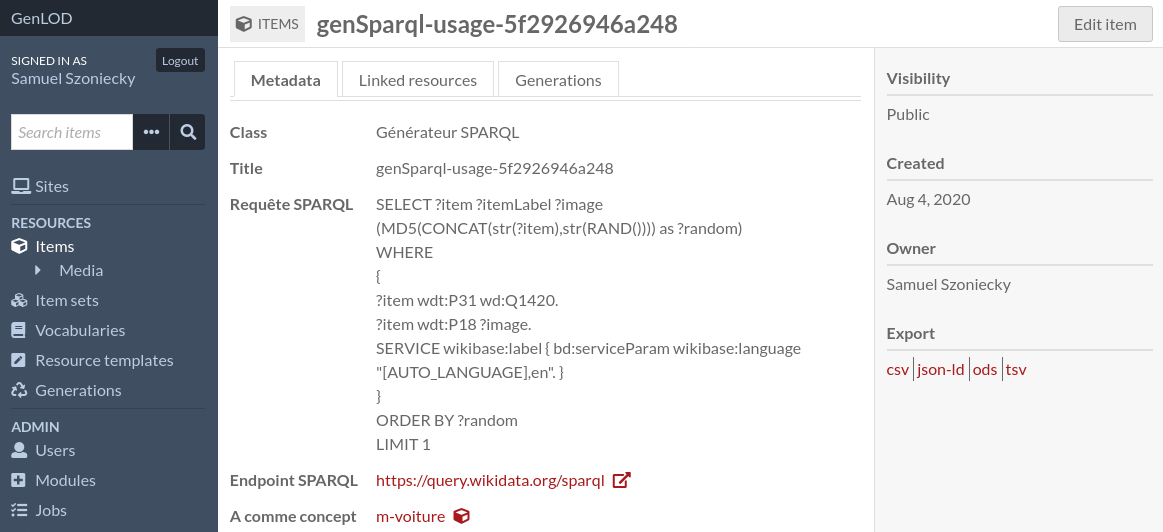

- Générateur SPARQL

Ce générateur utilise les capacités des requêtes SPARQL pour récupérer des données aléatoires sur un sujet très précis dans les bases de données du LOD Figure 3.3.

- Générateur IEML

Ce générateur utilise les capacités génératives du langage d’adressage des concepts IEML pour obtenir des données liée sémantiquement avec un concept donné. https://pierrelevyblog.com/2021/09/20/pour-un-changement-de-paradigme-en-intelligence-artificielle/

- Générateur Wikidata

Ce générateur utilise un lien sémantique avec les données de Wikidata pour alimenter le générateur avec données liées.

- Générateur synonyme

Ce générateur utilise la base de données de synonyme et d’antonyme mis à disposition par le Crisco pour augmenter les capacités génératives des concepts tout en conservant une cohérence sémantique. https://crisco2.unicaen.fr/des/

Le générateur GenLOD est encore un prototype dont il faut améliorer les performances et l’ergonomie de ses usages. Toutefois, il nous a permis de poser les principes fondamentaux d’un générateur utilisant les fonctionnalités du Web sémantique et du LOD.

3.2.3.1.1.2 Deuxième version : jardin des connaissances

La deuxième version du générateur automatique de texte utilise les principes des écosystèmes de connaissance pour concevoir une interface graphique de jardinage de l’information afin d’améliorer les performances et l’ergonomie du prototype GenLOD.

Il a été développé sous la forme d’un module Omeka S (https://github.com/samszo/Omeka-S-module-JDC) permet d’ajouter dans une page du site une interface de paramétrage des générateurs Figure 3.4

Ce générateur toujours à l’état de prototype semble être une voie prometteuse pour rendre accessible à un plus grand public l’utilisation des générateurs à partir d’une manipulation graphique des paramètres de génération.

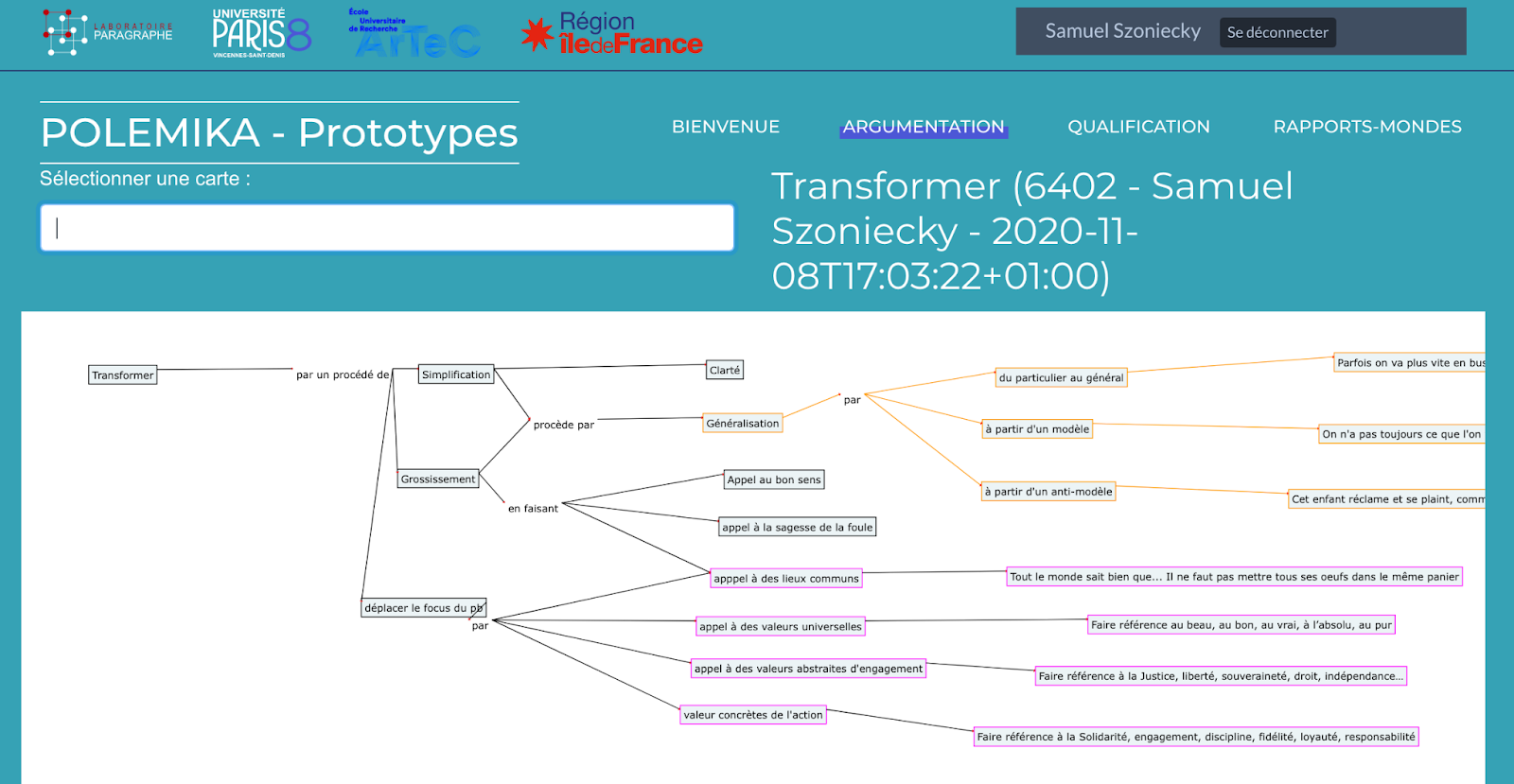

3.2.3.1.2 Interface de cartographie des arguments

Afin de paramétrer le plus finement possible les générateurs à partir de nos hypothèses de recherches, nous avons conçu et développé des outils pour la cartographie des arguments.

3.2.3.1.2.1 Visualisation CMap dans Omeka S

Le premier prototype que nous avons réalisé se base sur nos pratiques d’un outil de cartographie conceptuelle : CMAP Tools https://cmap.ihmc.us/. Nous utilisons cet outil pour rapidement construire des cartes conceptuelles et les mettre à disposition des collègues et des étudiants. Toutefois, il ne permettait pas une intégration fine avec les données stockées dans Omeka S.

Nous avons donc développé :

un module pour importer les données des cartes sémantiques CMAP dans Omeka S afin de travailler plus finement les concepts présents dans la carte notamment en les mettant en relation avec les différents générateurs développés.

Le code du module est accessible ici : https://github.com/samszo/Omeka-S-module-CmapImportune interface de visualisation des cartes à partir des données importées Figure 3.5 :

Cette première version nous a montré l’importance de ce type d’outils pour la suite du projet nous avons donc décidé de développé une version plus dynamique et interactive de l’interface de consultation des cartes conceptuelles.

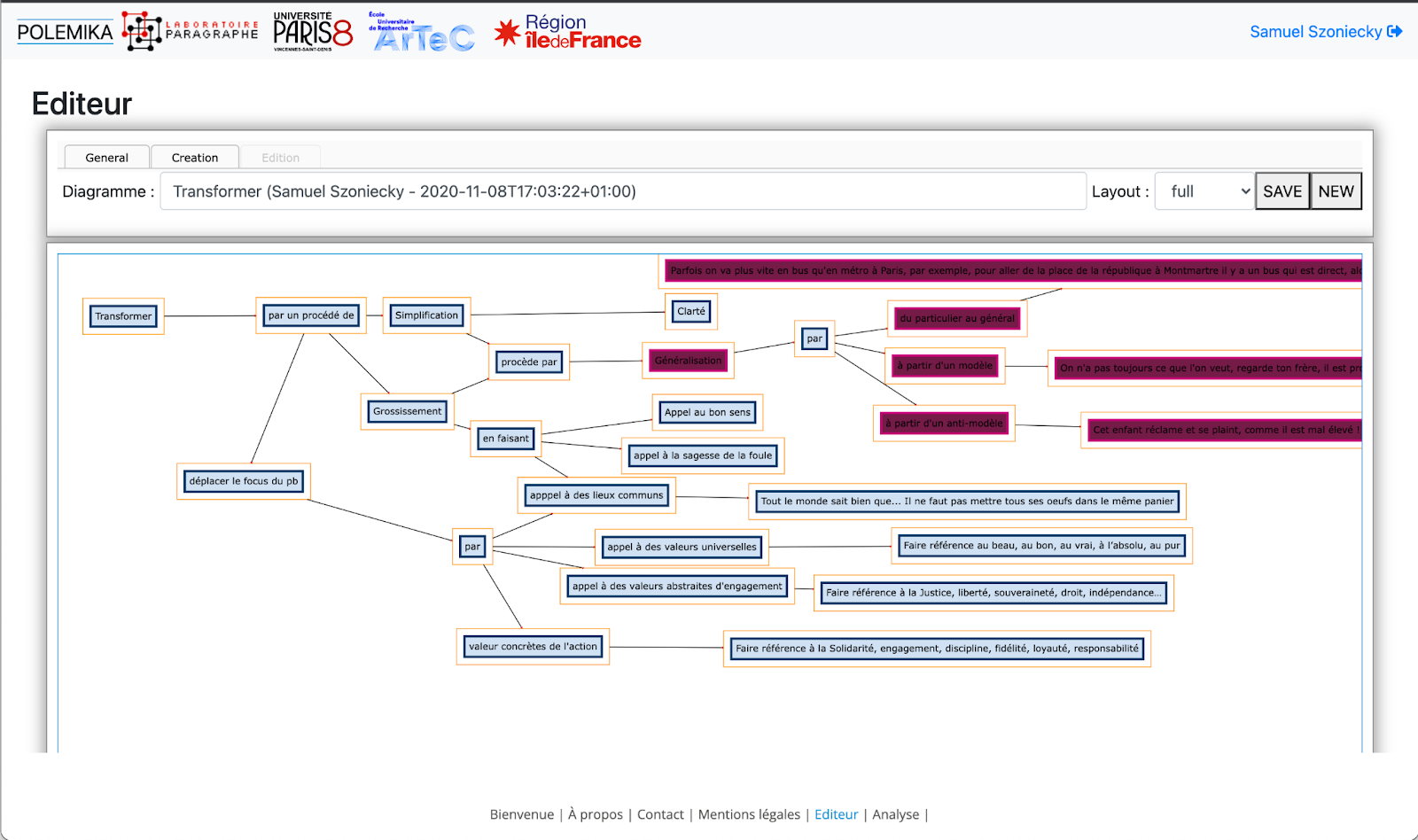

3.2.3.1.2.2 Éditeur de cartographie sémantique

Cet éditeur de cartographies conceptuelles Figure 3.6 fonctionne à partir des données provenant d’une carte CMAP, mais aussi de manière autonome. Il permet de gérer graphiquement la lecture, l’écriture, et la mise à jour des cartes à la fois dans le positionnement des éléments la constituant, le style de chaque élément à partir d’archétypes graphiques, l’enrichissement des concepts directement dans la base de données Omeka S.

L’éditeur est composé :

d’un thème Omeka S accessible ici : https://github.com/samszo/Omeka-S-theme-PolemikaProto

d’un module Omeka S de cartographie des affects accessible ici : https://github.com/samszo/Omeka-S-module-CartoAffect

d’un l’éditeur graphique utilisable ici : https://polemika.univ-paris8.fr/omk/s/seconds-prototypes/page/editeur

3.2.3.1.3 Catégorisation des informations

Parallèlement aux travaux menés lors du hackathon à la cité des sciences et de l’industrie et lors des enquêtes en psychologie, nous avons développé trois prototypes de catégorisation des fakes news afin d’étudier en quoi un dispositif numérique permettrait de mieux comprendre les processus cognitifs à l’oeuvre dans la réception des informations. De plus, ces prototypes nous ont permis de valider nos hypothèses ergonomiques. Les deux exemples suivants montrent un dispositif intéressant mais finalement peu utilisable Section 3.2.3.1.3.1 et un dispositif beaucoup plus facile a utiliser Section 3.2.3.1.3.2.

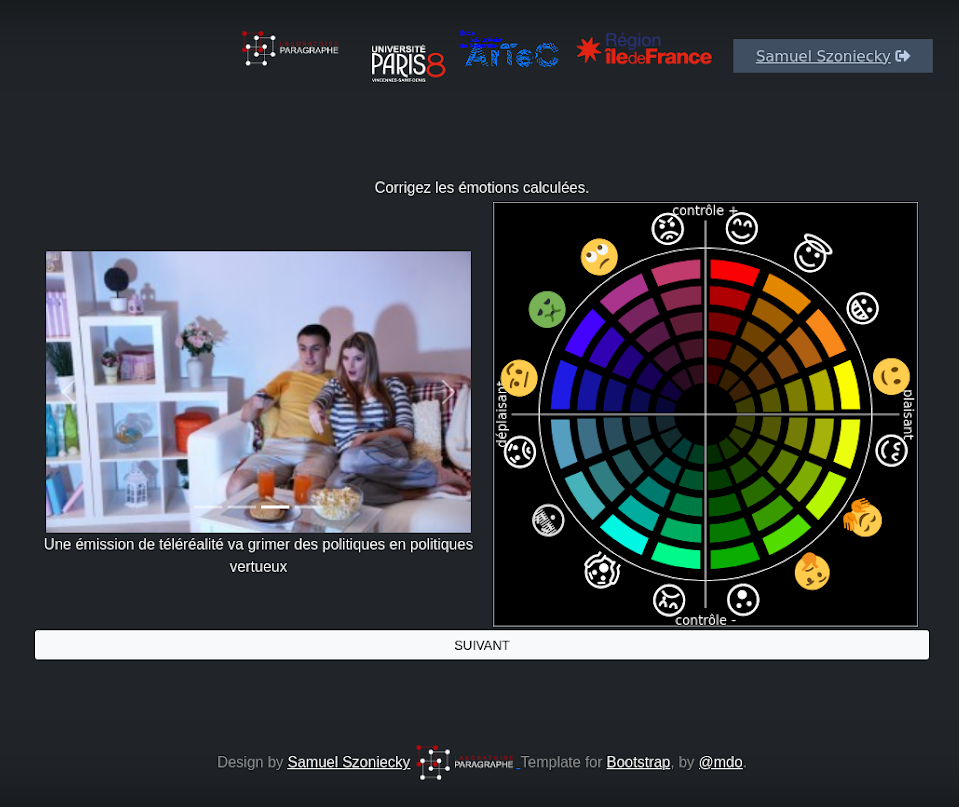

3.2.3.1.3.1 Catégorisation par roue

Ce premier dispositif met en parallèle deux informations, une visuelle et une textuelle. Les utilisateurs doivent catégoriser ces informations à l’aide d’une roue qui déploie des concepts organisés hiérarchiquement suivant une taxonomie conçue à partir de la catégorisation des mondes sociaux(Boltanski & Thévenot, 2015; Desfriches Doria & Meunier, 2021a).

Le dispositif Figure 3.7 a été développé sous la forme d’une application Web autonome (https://github.com/samszo/polemika) puis intégré à Omeka S sous la forme d’un thème spécifique : https://github.com/samszo/polemika_omks_theme_polemika

Le fonctionnement de ce processus de catégorisation est :

visible dans cette vidéo : https://polemika.univ-paris8.fr/omk/s/contenus/page/processus-de-categorisation

utilisable dans cette page : https://polemika.univ-paris8.fr/omk/s/prototypes/page/qualification

L’interface développée n’est pas très ergonomique notamment au niveau de la lisibilité des textes quand ils sont trop longs. De même, la multiplication des clics rend le travail de catégorisation plutôt laborieux.

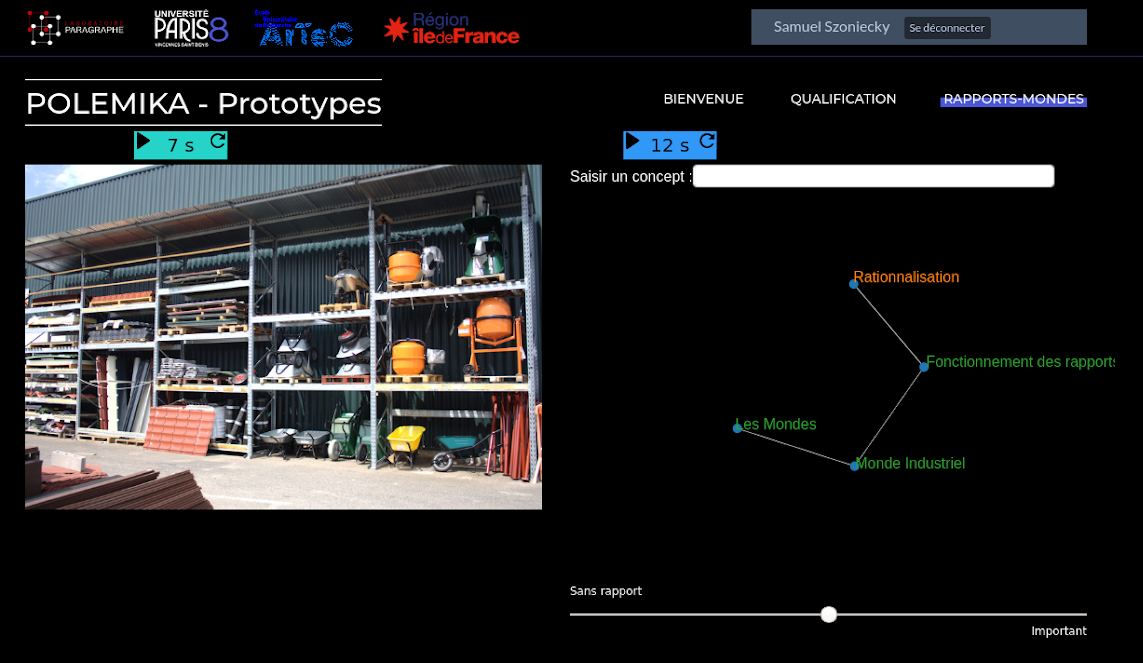

3.2.3.1.3.2 Catégorisation par validation des cohérences

Ce second dispositif Figure 3.8 met lui aussi en relation deux informations, mais cette fois la représentation visuelle est mise en rapport avec un réseau de concepts issu de la classification des mondes sociaux. Le processus de catégorisation consiste à évaluer la cohérence entre la photographie et le réseau de concept suivant une échelle allant de “sans rapport” à “important”.

Pour faciliter le travail de catégorisation, une minuterie permet de changer automatiquement la photo ou le réseau de concept. Le fonctionnement de ce processus de catégorisation est

visible dans cette vidéo : https://polemika.univ-paris8.fr/omk/s/contenus/page/categorisation-par-validation-des-coherences

utilisable dans cette page : https://polemika.univ-paris8.fr/omk/s/prototypes/page/rapports-mondes

3.2.3.1.3.3 Catégorisation émotionnelle

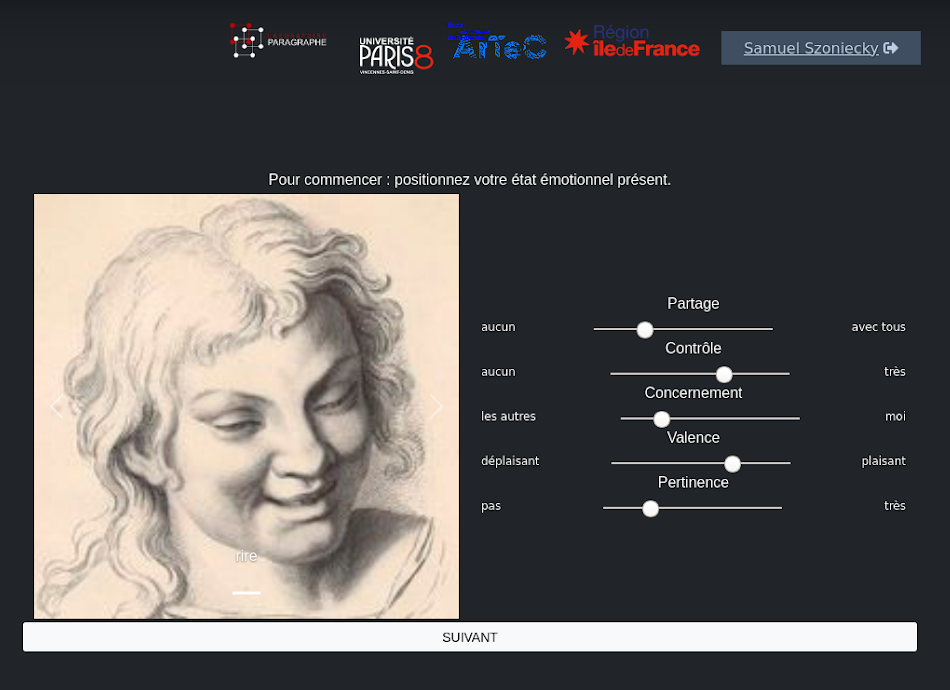

Ce processus de catégorisation utilise une application Web basée sur un jeu sérieux pour capter les émotions produites par la consultation de fake news Figure 3.9 (a) et visualiser ensuite le résultat de cette évaluation pour la corriger et en faire une analyse précise Figure 3.9 (b). Le fonctionnement de ce processus de catégorisation est :

visible dans cette vidéo : https://polemika.univ-paris8.fr/omk/s/contenus/page/categorisation-emotionnelle

utilisable dans cette page : https://polemika.univ-paris8.fr/omk/s/emotions/page/welcome

3.2.4 Projet Arcanes10

Mené en collaboration avec les collègues canadiens Renée Bourassa professeure de Design à L’université Laval, Jean-Marc Larrue professeur d’histoire de la littérature à de l’université de Montréal et Fabien Richert professeur de sémiologie à L’UQAM, ce projet de recherche international toujours en cours est le fruit de plusieurs rencontres depuis 2017 en France (H2PTM’17, 2017; Roxin et al., 2019), au Canada (Szoniecky, 2024; Szoniecky & Godin, 2019), en Tunisie (Saleh, Szoniecky, & Ghenima, 2024).

Le projet vise à étudier les régimes d’authenticité prenant place dans une ère de post-vérité, soit les transformations des systèmes de vérité, d’autorité et de légitimité à l’œuvre dans les dynamiques de médiations contemporaines. Les objets de recherche visés, abordés de façon intermédiale, sont situés à la fois dans la sphère des « arts trompeurs » soit des arts recourant à la fois aux pratiques illusionnistes et aux modes fictionnels en utilisant des stratégies de tromperie, et dans celui des techniques de persuasion ou de manipulation intervenant dans l’espace communicationnel actuel. Les deux modes activent les « puissances du faux » . Ils suscitent des imaginaires sociaux qu’il s’agira d’étudier en les mettant en relation pour mieux en exposer les rouages.

Nos objectifs sont les suivants :

Mener de façon interdisciplinaire une réflexion théorique en profondeur sur notre thème de recherche afin de développer une meilleure compréhension des mécanismes en jeu à la fois dans les arts trompeurs et dans l’espace informationnel qui seront significatives afin d’augmenter la littéracie numérique pour les clientèles visées (communauté universitaire et grand public).

Repérer, documenter et analyser les œuvres ainsi que les phénomènes de médiation contemporains relatifs à la question de l’authenticité, selon la perspective de l’intermédialité et de l’archéologie des médias, afin d’en retracer les filiations historiques et de mieux comprendre en retour leurs enjeux actuels.

Concevoir et développer un dispositif d’éditorialisation innovant dans le sillon des Humanités Numériques, soit un écosystème de recherche à partir des avancées et des méthodes du Web sémantique afin de rendre compte de nos processus de recherche et résultats.

3.2.4.1 Contexte

Ce projet se situe dans le contexte plus large des travaux du groupe de recherche international Les arts trompeurs : Machines, magie, médias. Active depuis 2015, cette communauté regroupe plus de 150 chercheurs provenant d’une pluralité de disciplines et se consacrant aux pratiques illusionnistes au cinéma, dans les arts vivants et les arts numériques, ainsi qu’aux processus de fictionnalisation utilisés dans ces pratiques et en littérature. Ce projet se situe également dans le prolongement d’une subvention développement savoir du CRSH (Du spectacle magique au numérique - SMEL, 2018-2020) qui centrait l’analyse sur les phénomènes de médiation actifs dans le spectacle de magie, autour de la figure phare d’Houdini, à partir des archives inédites du Musée McCord. Il s’agissait par la suite de comparer deux moments de médiation charnières (débuts XXe et XXIe siècles) par des allers-retours permettant d’éclairer les phénomènes contemporains de désinformations (Bourassa et al., 2019). Ces premiers travaux ont confirmé toute la richesse et la profondeur de la question de l’authenticité pour la recherche ainsi que ses impacts majeurs dans les dynamiques de médiation contemporaines dans l’espace public. Le présent projet marque une nouvelle étape décisive dans cette réflexion afin d’approfondir notre compréhension du phénomène, par une étude plus détaillée des « puissances du faux », en l’élargissant à d’autres corpus et études de cas, tout en plaçant le phénomène en relation avec ses filiations historiques pour mieux en comprendre, en retour, les enjeux contemporains. Cette nouvelle étape sera aussi marquée par une avancée importante sur le plan méthodologique, où nous poursuivrons les développements amorcés dans SMEL pour l’exploitation des données ouvertes (Linked Open Data) et des technologies du Web sémantique.

La diversité des champs que nous couvrons, des arts de la représentation au Web sémantique, ainsi que nos origines disciplinaires variées (design, cinéma, littérature, histoire de l’art, théâtre, génie informatique et Humanités numériques) fondent le caractère multidisciplinaire de ce projet. Cette approche interdisciplinaire autour des questions relatives à l’authenticité en relation aux dynamiques de médiation fonde également toute son originalité, car elle permet de croiser des sphères de réflexion dans leur interdépendance, en évitant d’isoler les phénomènes médiatiques à l’étude les uns des autres, conformément à notre approche méthodologique basée sur l’intermédialité.

3.2.4.2 Editorialisation numérique : développement d’un écosystème de connaissances

Dans ce projet j’ai particulièrement développé cet axe qui consiste à adopter des méthodes d’Humanités numériques (HN) au moyen des techniques du Web sémantique afin de rendre interopérables et calculables les données récoltées et produites par la recherche. Un moissonnage automatique de données (requêtes SPARQL) sera développé pour agréger et structurer des contenus qui serviront de base au travail d’analyse des chercheurs. En back end, l’écosystème sera soutenu par le CMS OmekaS (données RDF natives et ontologies). Il inclura notamment des modèles de carnets de recherche et de publication permettant la diffusion continue de la recherche ainsi que l’activation de la communauté des Arts trompeurs sous le mode de la conversation. Nous étendrons ce système par des techniques d’intelligence artificielle pour la recherche automatisée, afin d’investiguer plusieurs bases de données de façon croisée, en transcendant les silos de données. Afin de générer et d’analyser nos données, nous implanterons des méthodes de visualisation pour en effectuer une modélisation dynamique en mettant à profit les principes cartographiques de la prétopologie (Levorato, 2008; Thibault, 2017) . Cette modélisation révélera des dynamiques de proximité et d’éloignement qui nous permettront de représenter, de suivre et d’analyser les multiples jeux de position (et les points de vue) qui définissent les régimes d’authenticité et participent à leur transformation.

4 Méthode pour créer un écosystème de connaissances

Les publications et les projets que nous venons de présenter donnent un bon aperçu de mon parcours depuis ma thèse, mais présentons maintenant de manière encore plus précise mon écosystème de connaissances en commençant par expliquer la méthode que j’utilise pour le créer.

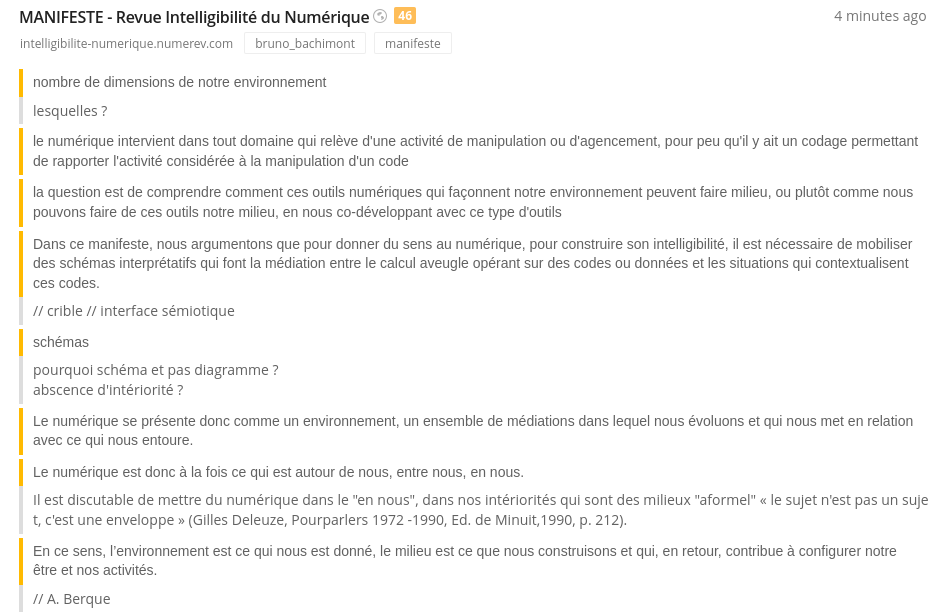

Depuis une quinzaine d’années, je mène une veille qui s’inspire des pratiques professionnelles (Andro, Bondu, Dupin, & Deschamps, 2022), pour à la fois trouver, filtrer, organiser et diffuser les informations pertinentes pour mes travaux de recherche et d’enseignement. Au fil du temps, j’ai mis en place une méthode spécifique pour créer un écosystème de connaissance à partir de cette tâche.

4.1 Sélectionner des sources

La première étape de notre méthode consiste à sélectionner des sources d’informations qui me semblent pertinentes pour explorer un domaine de connaissances. Pour ce faire, j’utilise principalement deux types de sources : des e-mails et des flux RSS.

J’utilise les e-mails pour recevoir périodiquement des informations soit en m’abonnant à des newsletters11 et des forums12, soit en utilisant le service d’alertes proposé par Google Scholar et HAL13. J’ai paramétré une cinquantaine d’alertes portant soit sur des noms de chercheur soit sur des concepts. La veille sur les noms de chercheur permet de connaître les nouvelles publications de ces personnes, mais aussi comment elles sont citées par d’autres chercheurs. Les alertes sur les concepts donnent une bonne idée de l’activité informationnelle dans un domaine. J’utilise aussi le service de CAIRN pour recevoir automatiquement les nouvelles parutions des revues scientifiques qui m’intéressent.

Pour consulter les flux RSS14 que j’ai sélectionnés, j’utilise l’agrégateur de flux Netvibes15 qui permet une lecture rapide des flux à partir du titre des articles. Notons que la durée de vie d’un flux RSS est relativement limitée puisque sur les 180 flux que j’ai sélectionnés plus de la moitié ne sont plus opérationnels. Par exemple, le site d’Amazon ne met plus à disposition de flux RSS pour suivre les parutions d’ouvrage dans un domaine spécifique.

4.2 Filtrer les informations

La deuxième étape de cette méthode consiste à filtrer les informations que les sources transmettent. Comme je reçois beaucoup d’information des sources, le filtrage doit être rapide. Pour ce faire, j’utilise un navigateur Web pour à la fois consulter les informations fournies par les sources et accéder aux détails de celles-ci. Le premier filtre se fait par une lecture des titres et parfois du résumé afin de déterminer si l’information est pour moi pertinente ou pas. Si elle l’est, j’active le lien hypertexte pour ouvrir dans un nouvel onglet les détails. Quand j’ai fini la lecture de la source, je consulte les onglets ouverts pour confirmer le filtrage et le cas échéant annoter cette nouvelle référence.

4.3 Annoter les références

L’étape d’annotation des références est très importante, car elle consiste à enregistrer les informations pour enrichir mon écosystème de connaissances. Pour effectuer cette troisième étape du processus, j’utilise deux outils complémentaires. Pour ce qui concerne les données bibliographiques non numérisées, j’ai fait le choix de Zotero pour enregistrer les références de la donnée et les annoter avec une liste de mot-clés et des citations du document dans des notes. Notons que Zotero ajoute automatiquement des mot-clés lorsque ceux-ci sont précisés dans les métadonnées du document. Concernant les données du Web, j’utilise l’outil d’annotation Diigo16 pour non seulement enregistrer l’URL d’un document Web, mais aussi le décrire avec des mot-clés, surligner avec différentes couleurs une partie du document pour l’extraire et la commenter, faire des copies d’écran pour conserver une partie de la page visualisée.

En termes d’indexation, cette étape d’annotation enregistre les rapports entre :

des informations physiques concernant les références d’un document et de ses parties,

des informations conceptuelles à travers les mot-clés utilisés,

des informations sur l’actant qui fait l’annotation à un moment donné.

4.4 Utiliser les annotations

L’usage le plus fréquent que je fais des annotations consiste à référencer mes écrits scientifiques en utilisant des URL ou des données bibliographiques que j’intègre directement dans le texte grâce au connecteur Zotero17, comme c’est le cas dans ce travail. Les références enregistrées dans ma base de connaissances se retrouvent facilement en faisant une recherche par mot-clé ou en plein texte. Les résultats de ces recherches donnent une liste de documents dont les annotations font office de résumé. En visualisant les mot-clés utilisés et les parties sélectionnées, il n’est plus nécessaire de consulter l’intégralité du document. Par exemple, voici la page d’annotation d’un article dans Diigo Figure 4.1 :

Cette copie d’écran montre les parties de l’article que j’ai sélectionnées (marge jaune) et les notes que j’ai prises pour la sélection (marge grise). En ce référent à cette page d’annotation, il est pratique de retrouver rapidement ce qui m’a semblé pertinent et pourquoi18.

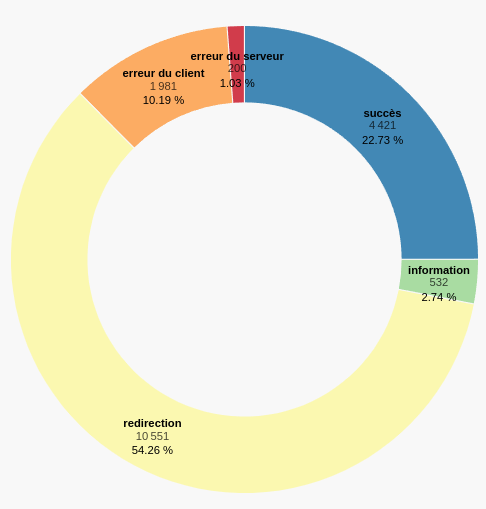

Un autre usage particulièrement intéressant des annotations est la conservation des références qui ne sont plus accessibles en ligne et qui représentent dans notre corpus plus de 10 % des URL (cf. Figure 4.2). Lorsque nous importons les annotations Web depuis Diigo vers ma de base de connaissances Omeka S, je teste la validité de l’URL et enregistre son statut19 ce qui permet de savoir quelles URL sont obsolètes :

L’usage le plus intéressant de cette base de données d’annotations est sans doute leurs analyses pour une gestion des connaissances personnelles (Deuff, 2012) et la cartographie d’un milieu de connaissance qui est l’objet de ce travail et dont nous détaillerons plus loin les principes de modélisation Chapter 2 et de cartographie Chapter 3.

De manière plus expérimentale, nous utilisons ces annotations pour développer de nouvelles formes d’éditorialisation scientifiques en puisant dans cette base de données la matière d’une inspiration chaotique20 en générant des trames pour une présentation académique.

4.5 Diffuser les annotations

Ce travail d’annotation et de sélection de citations me fournit une base de connaissances de plus de 1 400 références bibliographiques et plus de 19 000 références Web qui sont indexées par plus de 6 000 concepts. L’ensemble de ces données sont accessibles soit sur Zotero pour les références bibliographiques21, soit sur Diigo pour les références Web22, soit directement dans mon site Omeka S dans un format HTML afin de naviguer dans la base de données ou en JSON23 pour analyser les données avec des algorithmes.

4.6 Réfléchir le processus

La méthode que nous venons de décrire évolue constamment, tend à s’améliorer, se préciser au fil du temps et s’enrichir de nouvelles pratiques. Par exemple, une analyse automatique de l’adéquation entre les sources d’information, les données filtrées, les annotations et leurs utilisations dans des travaux scientifiques ou pédagogiques pourrait servir de base pour un système de recommandation (Hachour, Szoniecky, & Abouad, 2014).

Bien plus encore, le fait que les étapes de la méthode soient principalement manuelles contribue à construire une subjectivité qui m’est propre. Chaque décision nécessaire pour la poursuite du processus est prise parce qu’au moment du choix elle correspond aux inclinaisons de ma « raison trajective » Figure 2.3 . En enregistrant ces décisions via des dispositifs numériques, cette méthode offre dès lors un triple intérêt :

elle permet d’explorer rationnellement un domaine de connaissances.

elle trace un frayage (Citton, 2010) particulier dans un écosystème de connaissances qui crée les conditions d’une communication stigmergique :

« L’étymologie grecque explique assez bien le sens du mot « stigmergie » : des marques (stigma) sont laissées dans l’environnement par l’action ou le travail (ergon) de membres d’une collectivité, et ces marques guident en retour – et récursivement – leurs actions. » (Lévy, 2023)

- Troisièmement, elle donne une représentation d’une subjectivité et de ces évolutions ce qui conditionne le développement de la réflexivité et de l’esprit critique (Desfriches Doria & Meunier, 2021b).

Entre l’automatisation du processus et les choix manuels, il convient donc de pratiquer le bon équilibre entre alléger le travail et construire son esprit critique.

5 Les données de mon écosystème de connaissances

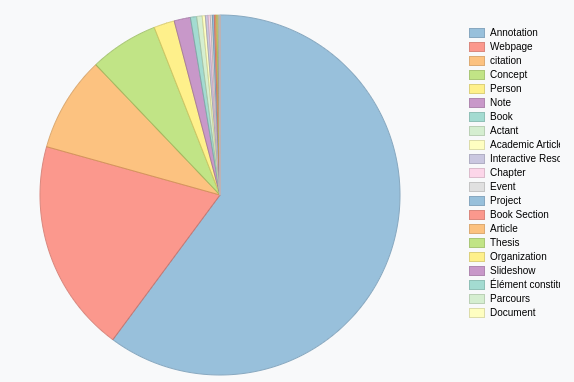

À partir de cette méthode de construction de mon écosystème de connaissances, j’ai constitué une base de connaissances qui reflète de manière très précise mon environnement scientifique et intellectuel. Pour faciliter le traitement des données de cet environnement, nous les avons centralisées dans Omeka S qui représente une base de données SQL de 75 tables peuplées par plus de 2 000 000 de lignes24. Le graphique ci-dessous Figure 5.1 présente la répartition des objets disponibles dans cet écosystème suivant leur classe25 :

Le graphique montre que les deux tiers des objets dans l’écosystème (61 120 = 60 %) sont des annotations qui créent un rapport entre un document, un actant et un concept. Ce sont les 4 dimensions existentielles que nous utilisons pour modéliser les écosystèmes de connaissances et que nous présenterons en détail plus loin Section 2.2 .

Plus précisément la dimension physique (documentaire) est composée essentiellement de

pages Web (19 491 items = 19 %26),

des citations (8 994 = 9 %),

de médias (3 427 = 3 %),

des notes (1 488 = 1 %)

des livres (568 = 1 %).

Les autres dimensions de l’écosystème sont :

les concepts (6 266 = 6 %)

les personnes (1 898 = 2 %) associées aux actants (500 = 0,5 %)

les rapports (61 120 = 60 %)

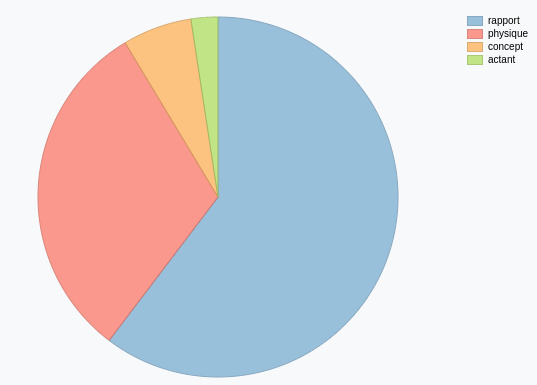

Le graphique ci-dessous Figure 5.2 montre cette répartition des objets suivant les dimensions existentielles :

Les représentations précédentes Section 2.2 et Figure 5.2 , basées sur la classe des objets nous informe sur l’importance de chaque type d’existence qui peuplent notre écosystème de connaissances mais ne disent rien sur l’importance de ces existences. En fait, ces présentations créent un angle mort en ne montrant pas la complexité de l’écosystème puisqu’elles ne prennent pas en compte le détail des valeurs (dimension physique) de chaque propriété (dimension concept) ni l’actant qui exprime les rapports entre les propriétés et les valeurs, encore moins l’évolution de cette complexité au fur et à mesure que l’écosystème se transforme.

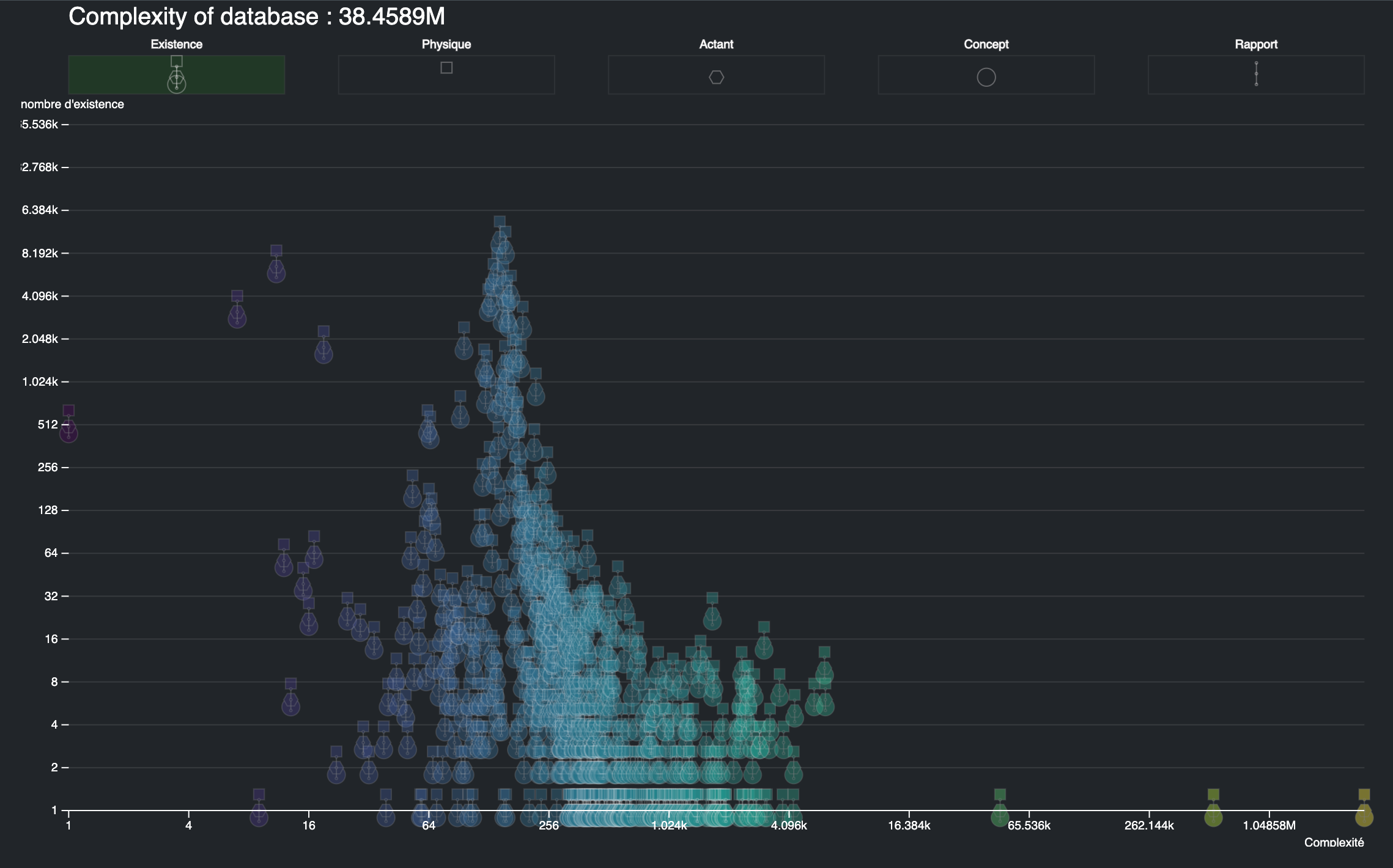

Pour une meilleure compréhension de l’écosystème, nous considérons chaque donnée comme une existence particulière qui possède sa propre complexité qui s’ajoute à la complexité de l’ensemble. Cette complexité de l’objet est d’autant plus grande que la valeur d’une propriété est une ressource sous la forme d’un URI vers une page Web ou un lien vers une autre existence de l’écosystème est donc vers une nouvelle complexité qui elle aussi s’ajoute à la complexité globale. À partir des règles génériques que nous avons défini pour calculer la complexité existentielle d’un écosystème (Section 2.3), nous obtenons pour notre écosystème de connaissances une complexité de plus de 38 millions, ce qui est très important en comparaison de la complexité d’une citation d’ouvrage qui varie entre 60 et 3 000, mais qui est très peu par rapport à la complexité d’une bibliothèque, de Wikipédia ou d’une IA générative comme ChatGPT Section 4.2.6. Ce chiffre prend en compte l’ensemble des existences informationnelles qui peuplent notre base de connaissances, il nous est utile pour comparer les connaissances potentielles de ces existences dont on peut représenter la répartition suivant leur niveau de complexité (abscisse) et le nombre d’existences pour chaque complexité (ordonné) :

Ce graphique Figure 5.3 montre que la complexité des existences est très diverse puisqu’elle s’établit entre 1 et presque 3 millions, de même concernant le nombre d’existences ayant la même complexité qui oscille entre 1 et plus de 10 mille. Une analyse des répartitions suivant le type de ressource Omeka (media, item, collection, annotation) montre que les ressources les moins complexes sont les médias avec une complexité inférieure à 12 et les plus complexes sont bien évidemment les collections, car elles cumulent les complexités des ressources qui la compose.

Il reste encore de nombreuses travaux de recherche à faire sur cet écosystème de connaissances, ces évolutions, les moyens de les modéliser et de les analyser. Nous détaillerons plus loin les principes de cartographie des connaissances que nous avons élaboré à partir de cette écosystème Chapter 3 et le programme de recherche que nous souhaitons développer Chapter 4 . Mais pour le moment focalisons-nous sur un aspect particulier en analysant les personnes présente dans l’écosystème.

6 Les personnes de mon écosystème de connaissances

L’écosystème de connaissances que j’ai constitué à partir de mon travail de chercheur et d’enseignant compte plus de 2 000 personnes. Parmi cette foule, j’entretiens des rapports très différents avec chacune des personnes, certaines sont des amies, d’autres des collègues ou des auteurs que j’ai lu sans jamais les rencontrer… De plus, ces rapports évoluent dans le temps au fil des rencontres intellectuelles et amicales. Pour décrire ces relations, nous pourrions nous inspirer des propositions de Gabrielle Tarde (Citton, 2008a) pour réaliser une économie des affects à partir de trois registres :

les « valeurs-utilités »,

les « valeurs-vérités »

les « valeurs-beautés.

Nous verrons en détail Section 3.8 comment à partir de ces propositions concevoir une cartographie des affects, mais il est difficile d’appliquer cette méthode ici, sans potentiellement créer des difficultés dans les relations que j’entretiens avec ces personnes. En effet, que dire à un ou une collègue qui me demande pourquoi les “valeurs” que je lui attribue sont moindres que celle d’un ou d’une autre ? Pour éviter ce type de situation, je n’applique pas cette méthode ici, car elle exacerbe trop ma subjective, mais je privilégie une approche plus objective en analysant la place de ces personnes dans mon écosystème de connaissances.

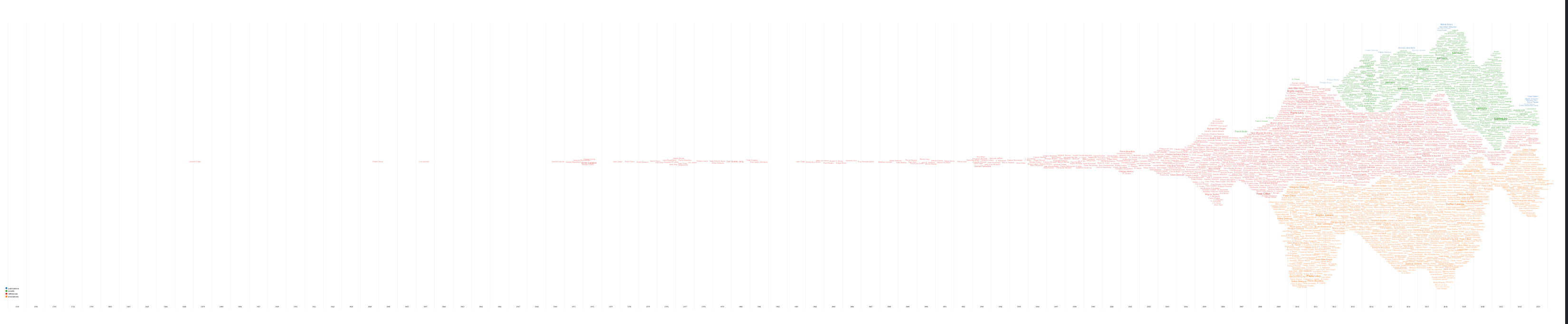

Nous allons examiner l’importance de ces personnes dans mon écosystème de connaissances à partir d’un WordsStream27 . Ce diagramme montre comment l’importance des items d’une catégorie évolue dans le temps. Dans notre écosystème, cette importance est calculée par le nombre de fois qu’une personne est en rapport avec une existence de l’écosystème28 ou pour dire autrement, combien de fois un item de la base de connaissances est lié avec d’autres items. Nous avons catégorisé ces existences suivant les quatre dimensions de notre modèle29 (actants, concepts, document, rapports) puis nous avons regroupé les plus de 12 000 rapports en 4 groupes :

les personnes qui sont coauteurs de mes publications (bleu)

les personnes qui ont participé à mes projets (vert)

les auteurs de mes références bibliographiques (rouge)

les auteurs des références pour lesquelles j’ai fait des annotations (orange).

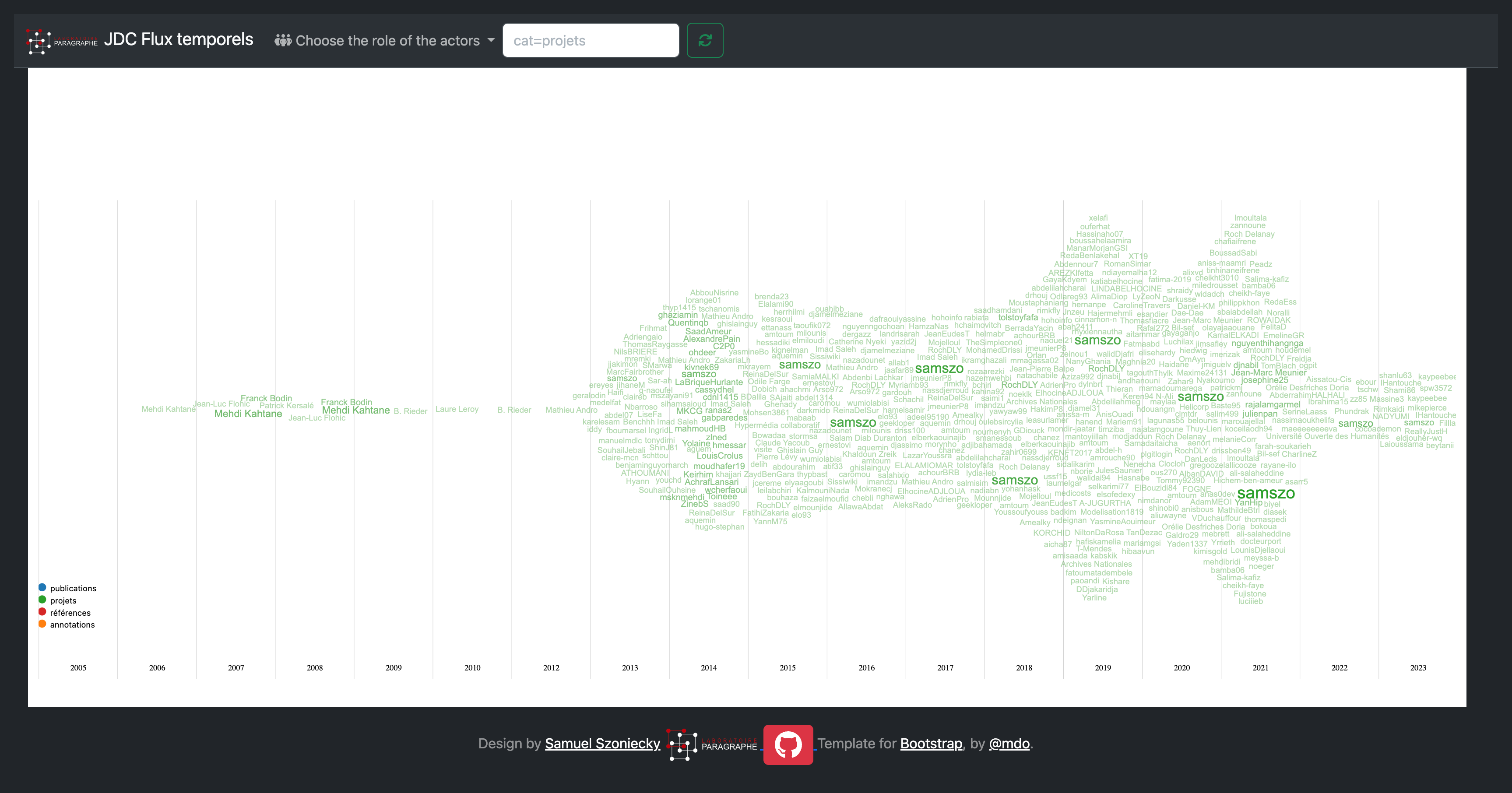

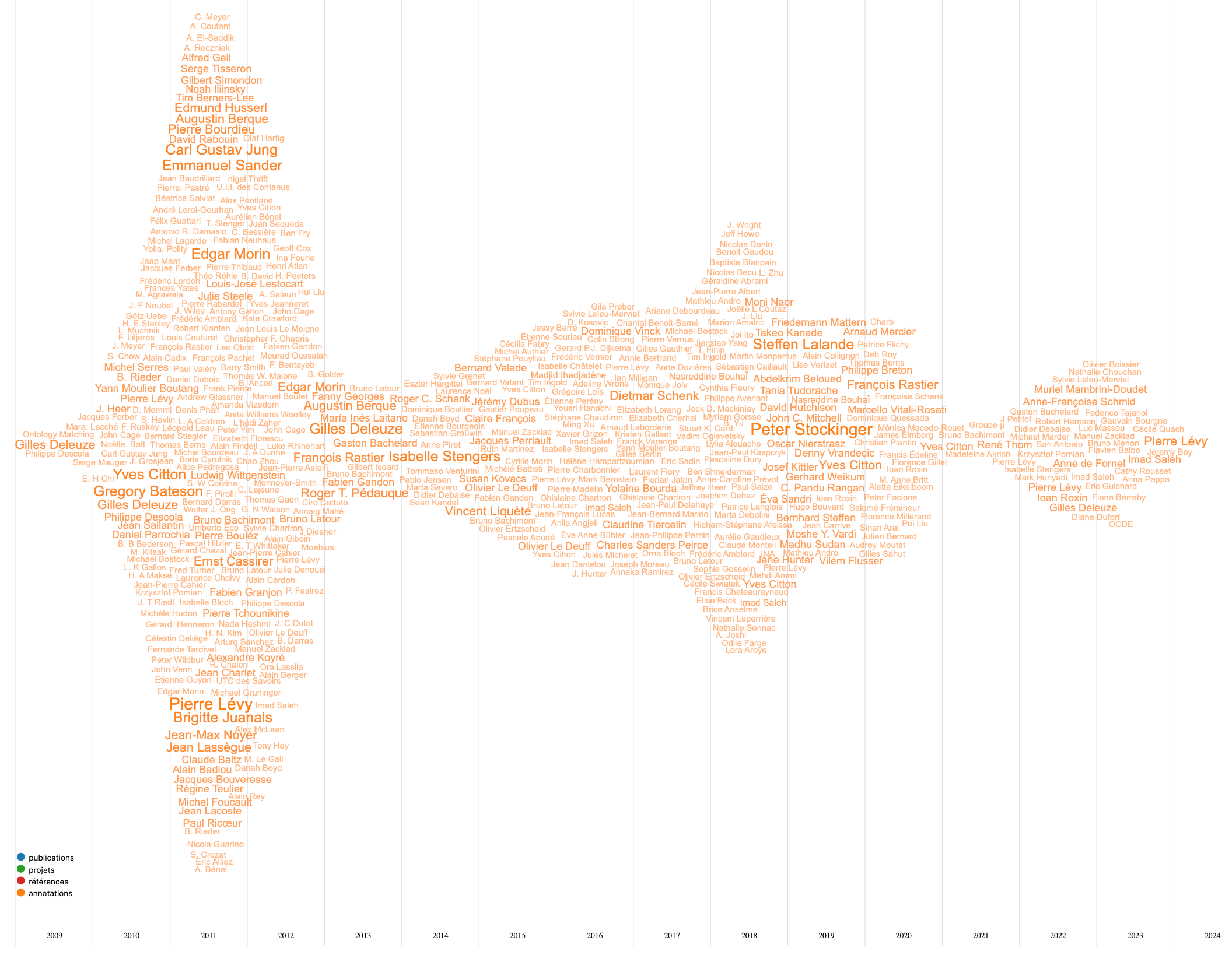

Le diagramme obtenu Figure 6.1 représente l’évolution de l’importance des personnes dans ces 4 catégories :

L’image ci-dessus Figure 6.1 montre la totalité du diagramme pour les quatre catégories. Cette représentation ne permet pas de voir les détails que nous traiterons plus loin, mais révèle tout de même quelques points importants :

les références bibliographiques de mon écosystème de connaissances couvrent une grande période temporelle (1515 - 2024), mais principalement le XXIe siècle. Toutefois, il faudrait corriger les données en prenant en compte non pas la date de publication de la référence bibliographique, mais la date de création par l’auteur. Par exemple, la référence bibliographique (Peirce & Tiercelin, 2003) possède une date de publication en 2003, mais les écrits de Peirce regroupés dans ce volume ont été produits après 1880 et avant 1914. Nous n’avons pas pour l’instant ces données pour l’ensemble de nos références bibliographiques, mais nous pourrions les calculer à partir des dates de naissance et de mort des auteurs. Ce travail reste à faire.

On note une baisse de l’importance du flux en 2012 et en 2020. La première date correspond à une baisse de l’activité de recherche liée à la rédaction de la thèse et la seconde correspond à la crise du COVID.

La part des publications (bleu) est très petite par rapport aux autres. Ceci correspond tout à fait aux principes de référencement des sources dans une publication universitaire puisque pour un article publié, il y a en moyenne une dizaine de références.

En regardant plus en détail les coauteurs de mes publications Figure 6.2 , on distingue que la majeure partie des coauteurs sont des collègues du laboratoire Paragraphe même si depuis 2022 je collabore davantage avec des collègues venant d’autres institutions notamment en lien avec les projets Arcanes Section 3.2.4, ceux de l’EUR ArTec30 Section 3.2.1 et ceux de l’Université Européenne EURUA31 Section 3.2.2. Ces collègues m’ont permis de consolider mes problématiques et mes propositions scientifiques par la pertinence de leurs questions et leur franchise à m’avouer leurs incompréhensions quand une de mes pensées non encore complètement formalisée les laissaient plus ou moins perplexe.

Le diagramme des personnes participantes aux projets Figure 6.3 montre clairement l’augmentation des collaborations à partir de 2013 date à laquelle mon utilisation de GitHub devient plus importante et par la même accroît les possibilités de travail collaboratif notamment avec les étudiants.

Le diagramme ci-dessus Figure 6.4 montre l’évolution de l’importance des personnes par rapport au nombre d’annotations que j’ai fait de leurs publications. Les annotations commencent en 2009 ce qui correspond au début de mon usage de Zotero cf. Section 4.3, puis atteignent un pic durant les recherches en thèse. Ces annotations donnent une bonne idée de l’importance des auteurs dans mon travail de recherche en montrant les personnes que j’ai le plus étudiées lors de mon parcours intellectuel. S’il fallait n’en retenir que quelques-uns, il y a bien évidemment les personnes dont j’ai parlé au début de cette partie cf. Chapter 2 et plus particulièrement Gilles Deleuze que je lis depuis une trentaine d’années et que j’écoute32 régulièrement. Grâce à lui, j’ai trouvé les bases théoriques du modèle d’écosystème de connaissances cf. Section 2.2 que j’utilise dans mes recherches notamment à travers ses interprétations de Spinoza et plus particulièrement de l’Ethique. Pierre Lévy est aussi très présent tant par les enjeux scientifiques que Brigitte Juanals et Jean-Max Noyer (Juanals & Noyer, 2010) ont bien définis, auxquels il tente de répondre cf. Section 2.2.2.1 , que par la volonté d’opérationnaliser sa pensée en concevant des outils spécifiques. Je pense aussi à Yves Citton dont les écrits mon beaucoup inspirés (Citton, 2008b, 2014) et dont les conversations ont stimulé de nombreuses réflexions. D’autres personnes sont représentées de manière moins visible, car quantitativement moins présente dans ma base de connaissances, mais dont la lecture m’a beaucoup apportée. Par exemple, Bruno Latour dont le projet de modélisation de modes d’existences (Latour, 2012) en lien avec l’expression de nouveaux carnets de doléances (Latour, 2017) me semble une des perspectives les plus intéressantes pour les recherches en intelligence collective. De même, Bruno Bachimont n’a pas l’importance dans ce diagramme de celle qu’il a dans mes recherches, car la clarté de ses propositions (B. Bachimont et al., 2011; B. Bachimont, 2020; Bruno. Bachimont, 2007) m’amène à mieux comprendre l’impact des intériorités dans le processus de signification.

Cette première approche de mon positionnement scientifique pourrait être plus précise en interprétant la position de chaque personne dans ce diagramme suivant mon parcours scientifique. Mais plus encore, cette représentation de l’importance des personnes pourrait être calculée différemment en incluant les notes que je prends sur les articles publiés par exemple sur la plateforme Cairn.info ou sur HAL en incluant de nouvelles ressources issues de ma base de connaissances33, mais aussi les notes écrites sur du papier ou directement dans les ouvrages Figure 6.5 en les annotant avec les outils de description d’image d’Omeka S34..

Mais ce travail dépasse le cadre de cette HDR dans lequel je préfère insister sur les méthodes et les modèles que je développe pour analyser et comprendre un écosystème de connaissances afin de stimuler son développement équilibré. Nous touchons ici des questions fondamentales des sciences de l’information et de la communication que nous aborderons dans les chapitres suivants :

Comment cartographier un écosystème de connaissance ?

Comment modéliser les existences de cet écosystème ?

Comment stimuler le développement équilibré de cet écosystème ?

Ce chapitre reprend les éléments historiques déjà présentés dans ma thèse (Szoniecky, 2012)↩︎

https://fr.wikipedia.org/wiki/HyperCard↩︎

Lien vers les sources du module : https://github.com/samszo/Omeka-S-module-Scraping↩︎

lien vers le fichier de configuration pour l’importation des pièces de Molière : https://github.com/samszo/Omeka-S-module-Scraping/blob/main/data/exemples/moliereParPiece.json↩︎

Lien vers les pièces importées :http://localhost/omk_moliere/s/theatre-de-moliere/item?resource_class_id%5B%5D=1017&sort_by=created&sort_order=desc&submit=Search↩︎

Lien vers l’application : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.levionsoftware.instagram_map&hl=fr&gl=US↩︎

Lien vers l’application : https://www.historypin.org/en/↩︎

Le code de l’application est accessible ici : https://github.com/samszo/cocult , le prototype est testable ici :↩︎

Ce paragraphe est issu du rapport final du projet↩︎

Ce chapitre est issu de la demande de subvention CRSH↩︎

Liste des newsletters : https://bit.ly/3KhDwY9↩︎

Liste des forums : https://bit.ly/44KPfGX↩︎

Liste des alertes : https://bit.ly/3KgkSjz↩︎

Liste des flux RSS : https://samszo.github.io/HDR/assets/data/listefluxRSS.xml↩︎

https://www.netvibes.com/↩︎

https://www.diigo.com/index↩︎

https://tutos.bu.univ-rennes2.fr/c.php?g=686436&p=4906338↩︎

J’ai testé avec plusieurs groupes d’étudiants, l’association d’une couleur de surlignage avec une signification particulière : vert = je suis d’accord, rouge = je ne suis pas d’accord, jaune = je ne comprends pas et bleu = référence. L’expérience est toujours en cours et les résultats seront bientôt publiés.↩︎

https://samszo.univ-paris8.fr/omk/api/references?metadata[serverStatus]=schema:serverStatus↩︎

lien vers la forge du projet : https://github.com/samszo/ChaoticumSeminario↩︎

https://www.zotero.org/luckysemiosis/library↩︎

https://www.diigo.com/user/luckysemiosis↩︎

https://samszo.univ-paris8.fr/omk/api/items?item_set_id=1&item_set_id=4↩︎

L’ensemble de ces données sont accessibles via l’API d’Omeka S sous un format RDF-JSON utilisé pour l’interopérabilité entre les machines, mais aussi via des représentations dédiées à la navigation à l’intérieur de cet écosystème.↩︎

Les données de ce graphique et d’autres statistiques sont disponibles ici : http://localhost/samszo/HDR/docs/omkStats.html↩︎

Liste complète des pages Web : https://bit.ly/3Qj1NRm↩︎

Nous avons adapté ce diagramme proposé originalement par Huyen Nguyen https://github.com/iDataVisualizationLab/WordStream pour mieux piloter les données et leurs visualisations. Le code du module que nous avons développé est ici : https://github.com/samszo/HDR/blob/main/docs/modules/streamWords.js↩︎

Les données de calcul sont accessibles ici : http://localhost/samszo/omk/s/cartoaffect/page/ajax?json=1&helper=JDC&action=getStream&id=61225↩︎

L’algorithme de classification est disponible ici : https://github.com/samszo/Omeka-S-module-JDC/blob/master/src/View/Helper/JDCViewHelper.php#L234↩︎

Lien vers le site : https://eur-artec.fr/↩︎

Lien vers le site : https://erua-eui.eu/↩︎

Lien vers le site des cours de Deleuze : http://www2.univ-paris8.fr/deleuze/↩︎

Par exemple avec cette requête : http://localhost/samszo/omk/admin/item?property%5B0%5D%5Bjoiner%5D=and&property%5B0%5D%5Bproperty%5D%5B%5D=121&property%5B0%5D%5Btype%5D=in&property%5B0%5D%5Btext%5D=.hal&property%5B1%5D%5Bjoiner%5D=or&property%5B1%5D%5Bproperty%5D%5B%5D=121&property%5B1%5D%5Btype%5D=in&property%5B1%5D%5Btext%5D=cairn.info&sort_by=created&sort_order=desc↩︎

Voir le module Annotate : https://gitlab.com/Daniel-KM/Omeka-S-module-Annotate↩︎